このような疑問にお答えします。

日本ではあまり馴染みのない「ホキ」。

しかしながら世界的には、フィッシュアンドチップスなどで使われているポピュラーな魚の一つです。

今回はそんな「ホキ」とはどんな魚なのか、その特徴と調理法などについてご紹介いたします。

ホキの魅力について知ると、食べてみたくなること間違いなし。

是非ホキについて知って、もっと魚料理を楽しみましょう。

目次

ホキとはどんな魚?

日本ではあまり馴染みのない「ホキ」。

まず始めに「ホキ」とはどんな魚なのかについてみていきましょう。

ホキとは

ホキの基本の情報についておさえておきましょう。

ホキの基本情報

- 分類:タラ目マクルロヌス科

- 学名:Macruronus novaezelandiae

- 英名:Hoki、Blue grenadier

- 体長:一般的に60〜120cm、大型は130cm超

- 特徴:細長い体つきで銀色、柔らかい白身を持つ魚

ホキは、タラ目に属する深海性の白身魚です。

体は細長く銀色で、最大で1.3mほどに成長することもあるんですよ。

ホキの名前の由来

ホキという名前は、どのようにしてそう呼ばれるようになったのかについてみていきましょう。

ホキ(Hoki)は、ニュージーランドの現地名(マオリ語由来)を英語に取り入れた名称 とされています。

ホキの名前の由来は、ニュージーランド先住民マオリの言葉に由来する説が有力。

マオリの人々は古くからこの魚を食用にしており、その呼び名がそのまま国際的に広まったと考えられています。

英語圏では “Hoki” または “Blue Grenadier” と呼ばれており、学名は Macruronus novaezelandiae。

「Hoki」という言葉自体が、ニュージーランドでこの魚を指す一般的な呼称として定着しました。

日本での呼び方

- 日本では食品表示や業務用流通で「ホキ」と記されてはいるものの、「ホキ」という名前はあまり一般には浸透していないのが現状です。

- スーパーや外食では「白身魚」として提供されることが多いので、消費者が「ホキ」という名前を直接目にする機会は少ないため、ぴんとこないという方が多いんですね。

ホキの生態

日本には生息しておらず、なかなか馴染みのない「ホキ」。

ここでは「ホキ」の生態についてもおさえておきましょう。

行動と群れ

ホキは、回遊性のある(群れを成して生活する)魚です。

昼間は水深300m〜800mの深海で静かに過ごし、夜間になると餌を求めて、さらに浅い水深(100m〜300m)に浮上する性質を持ちます。

これは餌を求めて移動するためです。

食性

ホキは肉食性の魚で、小魚や甲殻類を食べています。

主な餌

- プランクトン(特に動物プランクトン)

- 小魚(イワシやサバなど)

- 甲殻類(エビやカニの仲間)

このようなものが、ホキの主な餌となります。

繁殖と成長

ホキの繁殖は、主に冬の初めから春にかけてで、メスが卵を産み、その後、オスが精子を放出して受精が行われます。

卵の発育は冷たい海水で、比較的遅いペースで進みます。

また稚魚から成魚への成長は遅く、数年かかりますが、15年以上生きることもあります。

一般的には、3年〜5年で成熟することが多いですが、完全に成熟する(体長30㎝程度)には7〜8年かかることもあるのだとか。

釣り人

1メートル程度に成長することもありますが、商業漁業で獲れるのは30〜60cm程度のサイズが一般的ですね。

ホキの分布

ホキの分布についてもおさえておきましょう。

主な生息域

- ニュージーランド周辺海域。

- 南オーストラリア南部沿岸。

これらの地域が主な生息域です。

ニュージーランド周辺の海域が、ホキの最大の漁獲地となっています。

特に南島の西側沖や、クック海峡周辺で漁業が盛んに行われていますよ。

またニュージーランド以外では、南オーストラリア南部沿岸や南アフリカ、南アフリカの冷たい海域にもホキが生息しており、こちらでも一部漁獲が行われています。

ホキは深海性の魚で、主に水深200m〜800mの深い海域に生息します。

ホキの生息水深と生息環境

ホキの生息する水深と生息環境についてもおさえておきましょう。

ホキの好む生息環境

- 水深200〜800m程度の深海域。

- 水温が低く、プランクトンや小魚が豊富な海域。

- 海底近くを群れで回遊する。

ホキは、深海域の海底に生息しています。

昼間は深場に潜み、夜間に浅場へ移動して小魚や甲殻類を捕食しています。

また季節によって回遊する魚で、産卵期には特定の海域(例:ニュージーランドの西岸沖)に集まる性質を持っていますよ。

一言メモ

ホキは主にニュージーランドで水揚げされ、日本を含む多くの国へ冷凍フィレや加工品として輸出されています。

日本のスーパーや給食で出てくる「ホキ」は、ほとんどがニュージーランド産の輸入品です。

残念ながら、日本近海ではほぼ見ることはありません。

ニュージーランドでは、ホキを海外へ輸出しています。そのため資源管理型漁業(TAC制)によって持続的に漁獲されています。

日本でのホキの認知度と安全性

ホキとはどんな魚かについてここまではご紹介しました。

日本では認知度の低いホキですが、海外ではフィッシュアンドチップスなどで広く食されている魚です。

しかし実は日本でもホキは、「冷凍白身フライ」や学校給食などで頻繁に使われています。

なぜホキの認知度が低いのかも知っておきましょう。

ホキの認知度が低い理由

- 輸入魚としてしか流通しない。

- 加工品に使われるため、名前が隠れる。

- 他の魚に比べ、ブランド力が弱い。

これらにより、ホキの日本での認知度は低いと考えられます。

日本では生のホキを見かけることがなく、冷凍フィレや、加工品としてのホキしかみることがないため、魚種を意識せずに食べているケースが多いのです。

日本で人気のあるサケなどと違い、あくまで加工用として扱われるほか、ホキではなく「白身魚」としてしか表記されない場合も多いため、知名度が上がりにくい魚なのです。

ホキの栄養価

日本では冷凍白身フライや学校給食、外食チェーンのフィッシュフライ に利用されることが多いホキ。

実はその栄養価の高さなど、魅力がいっぱいの魚なんですよ。

ホキの味と食感

- クセがなく淡白で柔らかい白身。

- 骨が少なく、食べやすい。

- 揚げ物、ムニエル、煮付けなど幅広い料理に使える。

このように、使いやすさがホキの魅力の一つです。

栄養

- たんぱく質:豊富(100gあたり約18〜20g)。

- 脂質:少なめ(100gあたり約1〜2g)、低カロリー。

- DHA・EPA:タラほどではないが含まれており、生活習慣病予防に効果的。

- ビタミンB群:代謝を助けるビタミンB群も含まれる。

- ミネラル:リン、セレンなどが含まれる。

このように栄養価も高いので、積極的に食べたい魚ですね。

ホキは淡白な白身ですが、栄養面では優秀な魚です。

ホキはなぜ安全と言われるのか?

日本で食されているホキは、安全なのかについてもおさえておきましょう。

ホキの安全性

- 水銀濃度は低い。

- 冷凍処理で寄生虫リスクを除去。

- 食品安全基準を満たした安心な魚。

ホキは深海魚ですが、クロマグロやカジキ類のように大型回遊魚ではないため水銀の蓄積は少ないとされています。

ニュージーランド食品安全局(NZFSA)の調査では、ホキの水銀濃度は非常に低く、妊婦や小児でも安全に食べられると判断されていますよ。

釣り人

また捕獲後すぐに冷凍されて輸送されるため、アニサキスなどの寄生虫リスクはほぼありません。

世界中で給食や病院食に使われている事実が、安全性の高さを証明しています。

ホキの漁業資源管理とサステナビリティ

世界中に輸出され、食されているホキは、どのように漁獲されているのでしょうか。

ホキはニュージーランド南島周辺やオーストラリア南部の水深200〜700mの深海域に生息しているため、商業漁業(トロール漁)で漁獲されています。

そのため一般の釣り人が、レジャーで狙うことは難しいとされています。

商業漁業でのホキの漁法

- 中層トロール漁。

- 延縄漁(ロングライン)。

ホキ漁は主に中層トロール漁で行われていて、大きな網を船で曳き、回遊している群れを一気に捕獲しています。

産卵のために集まる時期(冬〜初夏の南半球:6〜9月)が漁期となっています。

世界で先駆けたMSC認証

ホキの主な産地であるニュージーランドでは、1991年にTAC(総漁獲可能量)制度を導入しました。

資源の減少を防ぐために、毎年科学的な調査をもとに漁獲枠を決めています。

釣り人

2001年には世界で初めてMSC(海洋管理協議会:Marine Stewardship Council)認証を取得しています。

MSC認証は「持続可能な漁業の証」。

現在もニュージーランドのホキ漁業は、定期的な審査を通過し続けています。

資源量の安定管理

MSC認証を得たニュージーランドでは、ホキの資源量の安定させるため、漁獲量を管理しています。

ホキは寿命が15〜20年ほどあり、成熟に数年かかります。

そのため過剰漁獲してしまうと、ホキは一気に絶滅の危機に陥ってしまうリスクがある魚種。

ニュージーランド政府は、

- 科学者による資源調査。

- 漁獲量のモニタリング。

- 生息環境保全。

これらを徹底して行い、毎年TACを調整しています。

そのほかにも海底生態系への影響を減らすために、トロール漁の規制や改良が進められているほか、漁場の一部を禁漁区に設定し、生態系保護と資源の回復を両立させています。

日本で流通している「ホキフィレ」や「給食用ホキ」も、多くはMSC認証つきなので、安心して食することができますよ。

私たちが冷凍ホキを購入する際は、「MSC認証」がパッケージに記載しているものを選ぶことで、持続可能性の手助けとなります。

ホキを使ったおすすめ料理

ホキについていろいろわかったところで、どのように食べるといいのかについてもみていきましょう。

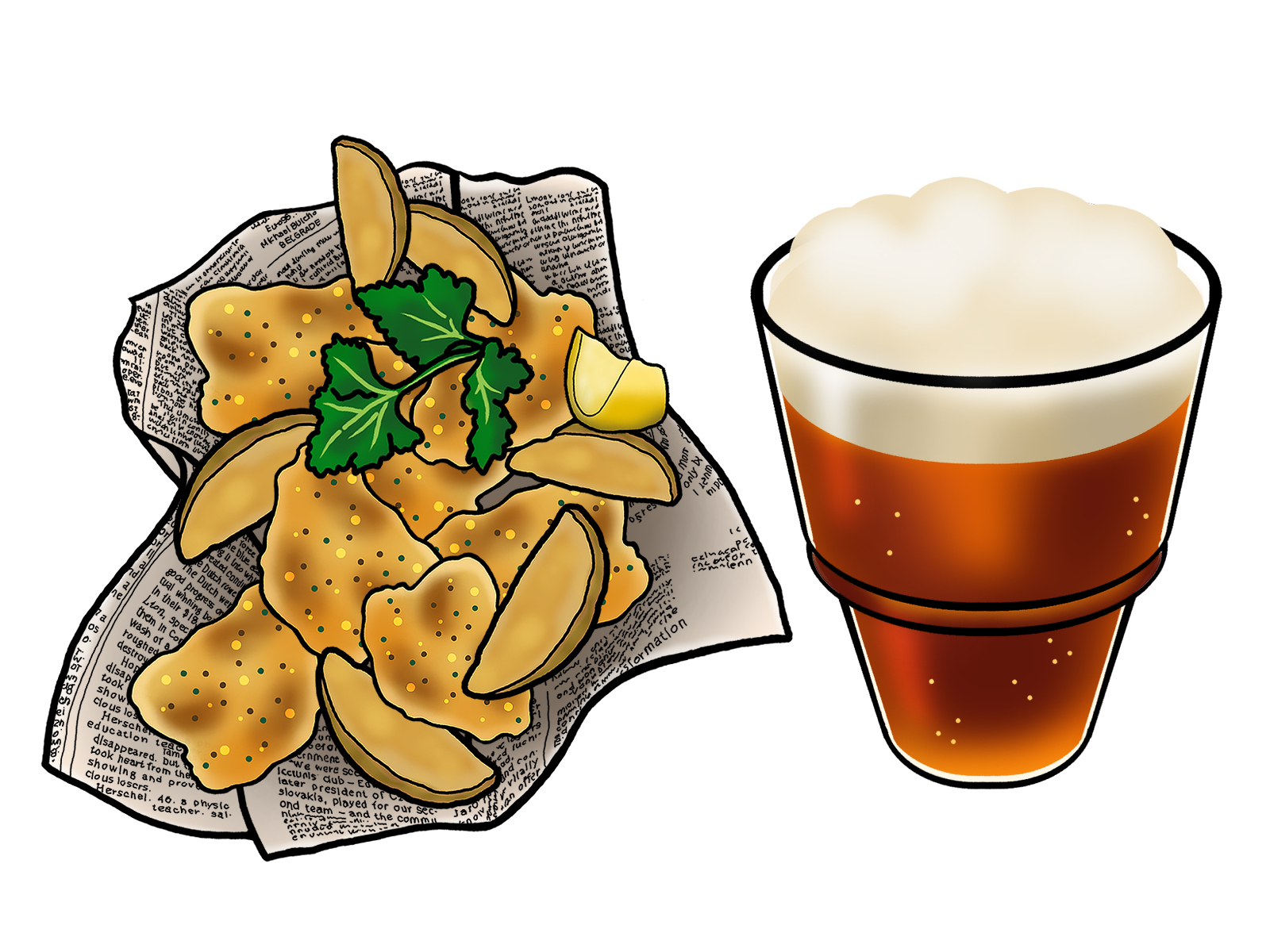

ここでは私がよく作るフィッシュアンドチップスのレシピをご紹介いたします。

フィッシュ&チップス

ニュージーランドやオーストラリアでは、ホキがフィッシュ&チップスでよく使われる「ホキ」。

私は冷凍のホキを使って、よく作っています。

材料

- 冷凍ホキ 300g

- 塩 小さじ1

- 薄力粉 大さじ2

- じゃがいも 4個(計300g)

- 揚げ油 適量

【衣】

- 薄力粉 40g

- 片栗粉 40g

- ベーキングパウダー 小さじ¼

- 塩 ひとつまみ

- ビール 120ml

このような材料が必要になります。

手順

- じゃがいもは芽を取り除いておく。

- 冷凍ホキは、解凍し、皮と骨を取り除いておく。

- じゃがいもは皮付きのまま6等分のくし切りにします。

- 水を張ったボウルに3を入れて20分程さらし、水気を切り、キッチンペーパーで水気を拭き取る。

- ホキは一口大に切り、塩をふり、薄力粉をまぶしておく。

- ボウルに衣の材料を入れて泡立て器で混ぜ合わせ、5をくぐらせる。

- フライパンの底から3cm程の揚げ油を注ぎ、180℃に熱しておく。

- 4を入れて8分程揚げ、こんがりと色づいて、火が通ったら油を切る。

- 同じフライパンの油を180℃に熱し、6を入れて5分程揚げ、火が通ったら油を切る。

- 器にあがったジャガイモとホキを盛り付けて完成。

出典引用:クラシル

元々はタラのフィッシュアンドチップスのレシピを冷凍ホキで代用してつくったのですが、想像以上においしくできました。

おすすめホキ

【甲羅組】【訳あり】天然骨取ホキ切身1kg

こちらはニュージーランド産の冷凍ホキ切り身です。

天然のホキの骨を取ってあるので、小さなお子様やご高齢の方にも食べやすい一品。

癖のない白身魚なので、フライやムニエルにして食べていますよ。

栄養満点!白身魚「ホキ」の魅力と選び方、調理法を解説します!:まとめ

今回は給食やフライなどでよく使われる輸入魚「ホキ」についてご紹介しました。

日本ではあまり馴染みのないものの、食べておいしく、栄養満点のホキ。

主な産地であるニュージーランドでは徹底的に管理されているので、安心安全に食することのできる食材の一つです。

癖がなく、栄養価も高いので、是非ホキを食してみてはいかがでしょうか。