このような疑問にお答えします。

ギル=ブルーギルは身近な場所で、手軽に楽しむことのできるターゲットですよね。

初心者からベテランまで楽しむことができるのが魅力です。

私も先日子供と一緒にギル釣りに行きました。

「ギル」は子供でも数釣りを楽しむことができるのもいいところ。

そんな身近なターゲットの一つである「ギル」について、今回はご紹介いたします。

ギルはどのようにして日本に入ってきたのか、またその生態と釣り方について深堀りしていきますので、是非参考にしてみてくださいね。

目次

ギルとは?|特徴・生態・釣り対象としての魅力

ギルは、正式名称を「ブルーギル」という魚です。

原産国は、北米で1960年に日本に寄贈されたことが、日本での繁殖の始まりです。

最初に移植の経緯と、ブルーギルの特徴についてみていきましょう。

ギルの移植のきっかけ

ギル(正式名称:ブルーギル)は、1960年(昭和35年)に当時の皇太子であった上皇陛下(現・上皇さま)が、アメリカ・シカゴ市から15尾を寄贈されたことが始まりです。

このときの目的は、「食用魚としての利用」でした。

ギルは、アメリカでは淡水魚として非常に人気がある魚。

釣りの対象魚であるだけでなく、白身の食用魚としても価値が高かった背景を持ちます。

そのため日本でも「養殖すれば新たな食資源になるのでは」と期待され、養殖研究がはじまったのです。

ブルーギル移植の経緯

- 1960年 – アメリカ・シカゴ市長からブルーギル15尾が贈られる

- 奈良県橿原市・水産試験場で養殖研究が始まる。

- 各地の湖やダムへ放流され、食用化や釣り資源としての利用を試みる。

- ブルーギルは繁殖力が強く、予想以上に増えすぎてしまい、在来魚や水草に悪影響を与えることが判明。

- 2005年には「特定外来生物」に指定され、移植・放流・飼育・販売が禁止。

このような経緯で、ブルーギルは日本に移植されました。

当初は「新しい養殖魚」や「釣り資源」として期待されたギルでしたが、雑食性が強く、在来魚の卵や稚魚、水生昆虫などを食べてしまうため、生態系に深刻な影響を与えることがわかりました。

そのため現在は「駆除対象」となっており、釣った場合は〆てから持ち帰る、あるいは処分することが推奨されています。

法律上の注意点

外来生物法により「特定外来生物」に指定され、生きたままの運搬や放流は禁止。違反すれば最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金があります。

ギルとはどんな魚?

ギルが移植・繁殖した経緯についてご紹介しました。

ここからはギルとはどんな魚なのかについてみていきましょう。

ギルの基本情報

- 正式名称:ブルーギル(Bluegil)

- 学名:(Lepomis macrochirus)

- 科:サンフィッシュ科(Centrarchidae)

- 原産地:北アメリカ(五大湖周辺~ミシシッピ川流域)

- 導入経緯:1960年代に食用・釣り用として移入 → 各地に拡散された。

このような魚です。

現在、日本各地の湖沼・池・小川などに生息しています。

ブルーギルの特徴

ブルーギルの特徴についてもおさえておきましょう。

見た目の特徴

- 体型:側扁(横に平たい)で、丸みが強い。

- 色:背中は緑がかった青色、体側は金色や銀色に輝く。

- 特徴的な斑点:エラ蓋後方に黒い丸い斑点。

- 口の大きさ:ブラックバスより明らかに小さい。

- 体型:丸みを帯びた扁平型、体高が高い。

- 食性:雑食。(小魚、昆虫、水草、卵まで幅広く捕食)

- 繁殖力:極めて強い。(巣を作り守る習性)

このような特徴を持っています。

ブルーギル(Lepomis macrochirus)は北米原産の淡水魚で、口は小さく鋭い歯を持ちます。

繁殖力が非常に高いこと、また日本では天敵が少ないため、日本全国に広がってしまいました。

生息地と分布状況

ギルは、食用として流通させようと研究、各地で放流されたため、現在ほぼ全国の湖沼・池・河川に定着しています。

特に都市部の公園池や、農業用ため池は高確率で生息していますよ。

ギルの好むエリア

- 水草帯。

- 桟橋周辺。

このような隠れ場所と餌が豊富なエリアを好んで生息しています。

狙うならこのような場所がおすすめです。

在来魚の特徴との違い

現在全国各地に生息しているギル。

繁殖力の高いギルは、あっという間に数を増やしましたが、移植されるまでそこに生息していた在来種もいます。

ギルの好むような生息地にいる、在来種との関係についてもおさえておきましょう。

在来魚

- フナ

- オイカワ

- カワムツ

これらがブルーギルの好むような生息地に住む在来種です。

また外来種では、ブラックバスも同じようなエリアに生息しています。

step

1フナ(在来魚)

在来魚であるフナの特徴とギルの関係についてみていきましょう。

フナの特徴

- 体型:やや細長く、楕円形に近い。

- 食性:主に底生生物や植物質 。

- 繁殖:春に集団で産卵、ギルほど強固に巣を守らない 。

このような特徴を持ちます。

フナはギルよりおとなしい性質の魚です。

ギルはフナの卵や稚魚も食べてしまうため、フナの生息数減少の要因になっています。

step

2オイカワ・カワムツ(在来小型魚)

在来小型魚であるオイカワ・カワムツの特徴とギルとの関係についてもみていきましょう。

オイカワ・カワムツの特徴

- 体型:流線形で川の流れに適応。

- 食性:水生昆虫や藻類中心。

- 繁殖:河川の瀬で群れ産卵。

オイカワやカワムツのような在来小型魚は、このような特徴をもちます。

ギルは止水域でも旺盛に繁殖可能であるため、池や湖に入るとオイカワやカワムツの稚魚を捕食してしまい、これらの減少要因になっています。

step

3ブラックバス(外来種)

外来種であるブラックバスの特徴とギルとの関係についてもおさえておきましょう。

ブラックバスの特徴

- 体型:口が大きく肉食性が強い。

- 食性:小魚・カエル・甲殻類など。

- 繁殖:ギルと同様に巣を作り守る。

このような特徴をもちます。

外来種の一つであるブラックバスは、ギルを捕食する側の魚でもあります。

しかしながらギルの高い繁殖力で共存することが多いですね。

ギルと在来種の違い

ギルと在来魚の「決定的な違い」は、以下の点が在来種よりも強いためです。

- 繁殖力の強さ:何度も産卵、巣を守る性質をもつため、個体数が増えやすい。

- 雑食性:卵や稚魚まで捕食するため生態系に強い影。

- 適応力:湖・池・沼・ため池など止水域を中心に、幅広く生息可能。

そのためギルは増え続け、在来魚の稚魚や卵を食べてしまい、数が減少してしまうという影響を及ぼしています。

ギル釣りが人気の理由

移植され、爆発的に数を増やし、「特定外来生物」になっているギル。

そんなやっかいもののようなギルは、釣り人にとっては、初心者からベテランまで幅広い層に人気のあるターゲットです。

その理由について整理してみましょう。

ギル釣りが人気の理由

- 身近なフィールドで、手軽に釣ることができる。

- 高確率で釣ることができる。

- 小型のタックルで、スリリングなファイトが楽しめる。

- 多様な釣り方ができる。

- 季節を問わず釣ることができる。

これらの理由から、幅広い層から人気のターゲットとなっています。

step

1身近なフィールドで手軽に釣ることができる

ギルは、野池・ため池・小川・湖など、全国の淡水域で気軽に狙うことができます。

交通費や遠征費がかからず、近所の池で竿を出すだけで楽しめるのが魅力。

step

2高確率で釣ることができる

ギルは好奇心旺盛で食欲旺盛です。

そのため餌を落とすと、すぐに反応することが多いですよ。

1回の釣行で 2桁以上の釣果も珍しくないため、短時間でも満足感を得やすいのもメリット。

釣り人

「釣れる楽しさ」を体感しやすいため、子どもや初心者の「釣りデビュー」に最適です。

また用意するものも、安価なタックルでOK。

水辺の安全対策さえしっかりすれば、家族で気軽に楽しむことのできるアクティビティの一つとなりますよ。

step

3小型タックルでスリリングなファイトが楽しめる

10〜20cmほどのサイズでも、ギルの引きは意外と強くスピーディです。

ウキ釣り仕掛けや、ライトタックルでやり取りが◎。

step

4多彩な釣り方ができる

ギルは多彩な釣り方で狙うことができます。

- 餌釣り:ミミズや赤虫で簡単に釣れる。

- ルアー釣り:小型ワームやスプーンで狙えば、ゲーム性も高い。

- フライ釣り:トップでバシャッと出る迫力が楽しめる。

初心者の餌釣りから上級者のゲームフィッシングまで、幅広いスタイルに対応できるのもいいところですね。

step

5通年で狙える(シーズンを問わない)

ギル釣りは、通年行うことができるのもメリットの一つです。

- 春:浅場で産卵期 → サイトフィッシングが楽しい。

- 夏:日陰や岸際で入れ食い。

- 秋:活発にエサを追い数釣りが可能。

- 冬:深場狙いで数は減るが、十分釣れる。

このように日本各地で、年中狙うことができるので「いつでも楽しめる釣り」として人気があります。

ギルの狙い方

ここまでは、ギルがなぜ人気のターゲットであるのかについてご紹介しました。

日本各地で、通年行うことができるギル釣りですが、ハイシーズンやよく釣れるポイントについてもおさえておきましょう。

ギルがよく釣れる季節と時間帯

まずはギルがよく釣れる季節(ハイシーズン)についてみていきましょう。

step

1春(産卵期前後の高活性シーズン)

春(4〜6月)は、産卵床を守るオスが縄張りに侵入するものに積極的にアタックする季節。

狙い方

- 狙うポイント:浅場(水深0.5〜1m)の砂地や、小石混じりの底。

- 餌はミミズや赤虫、ルアーは小型ワーム。

- 水温15〜20℃がベスト。

活性の高い時期なので、釣果を上げやすいですよ。

step

2夏(浅場で狙う朝夕マズメ攻略)

夏は日中の時間帯は暑さを避け、日陰や水深のある場所にギルは移動しています。

そのため、暑さを感じにくいマズメ刻が狙い目です。

狙い方

- 朝(6〜8時)、夕方(16〜18時)のマズメ刻。

- 桟橋下、木陰、橋の下など。

これらの点をおさえて、行うと釣果があげやすくなるでしょう。

こうすることで、効果的に誘うことができますよ。

step

3秋(サイズ狙いがきるベストシーズン)

秋は、冬に向けて餌を食い込み、大型個体が浅場に出る時期です。

狙い方

- 狙うポイント:水深2〜3mの障害物周辺。

- ルアー釣りの場合、スローなリトリーブが有効。

- 餌釣りの場合、大きめのミミズで選別釣り。

数釣りなら春ですが、サイズ狙いなら秋がおすすめだと私は感じています。

step

5冬(深場のギルをじっくり誘う方法)

冬のギルは、水温が安定している深場に集まる傾向があります。

活性は低いですが、釣れないわけではないので、ポイントをおさえて狙う必要があります。

狙い方

- 水深3〜5m、流れの緩い場所が狙い目。

- 軽量仕掛けでステイ(止めて誘う)。

日中の暖かい時間帯が、一番狙いやすくなりますよ。

ギル釣りにおすすめのポイント選び|池・湖・河川での狙い方

ギル釣りで狙いたい時期や時間帯についてご紹介しました。

次にギル釣りにおすすめのポイント選びについてみていきましょう。

おすすめポイント

- 池

- 湖

- 河川

これらのポイントで狙うのがおすすめです。

step

1池でのギル釣り

池でのギル釣りは、足元狙いと回遊待ちが効果的です。

狙い方

- 岸際の水草や、杭周りが好ポイント。

- 群れが回ってくるのを待つ「待ち釣り」が有効。

- 撒き餌で足元に群れを止めるのも効果大。

このような狙い方をすると、釣果を上げやすくなりますよ。

step

2湖でのギル釣り

湖でのギル釣りの場合、桟橋やカバー周りが狙い目です。

狙い方

- 桟橋下や係留船の影、水草帯など、カバーが豊富な場所を狙う。

- 小型ワームの落とし込み釣法が有効。

- 風が当たらないワンドは大型の確率アップ。

このような場所を狙うと、確実に釣果があげられますよ。

step

3河川でのギル釣り

河川でギル釣りをする場合、流れの緩いスポットを探すのが釣果を上げるポイントです。

狙い方

- 本流ではなく、ワンドや堰下のプール状エリアを狙う。

- 石やテトラの影、水のよどみがある場所。

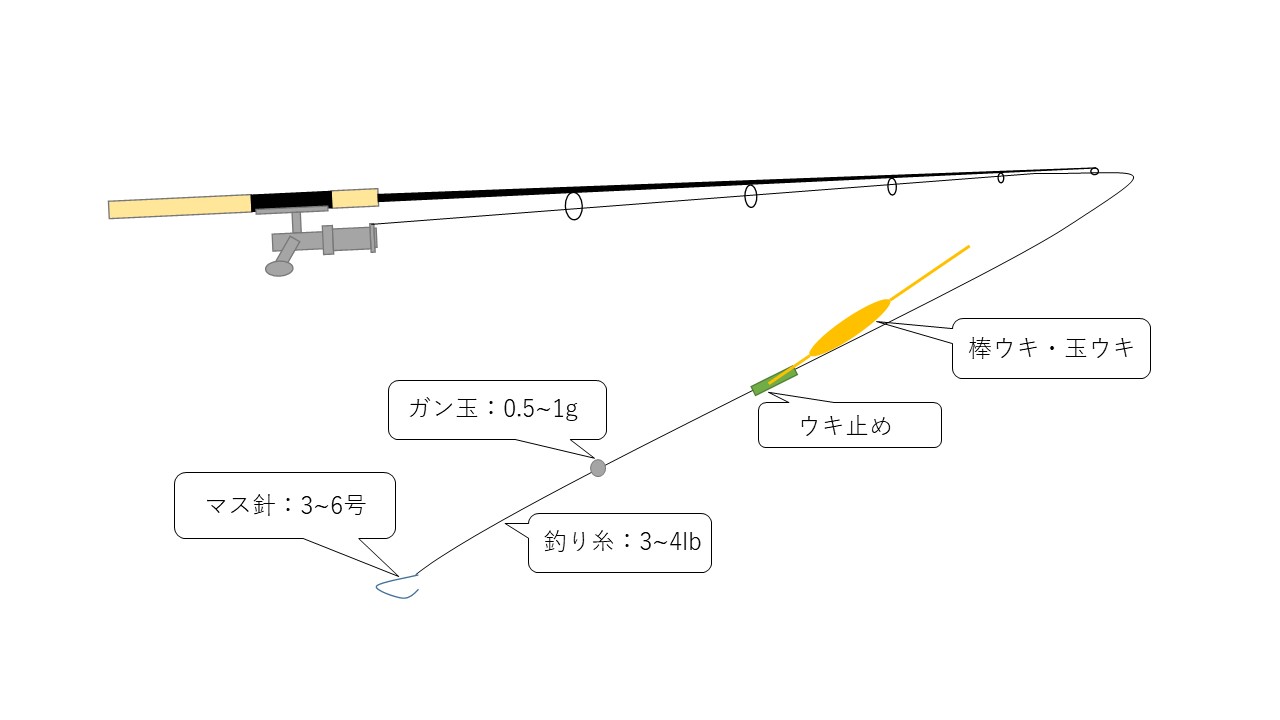

初心者向け!ギル釣りの基本仕掛けとタックル選び

出典引用:Tsuri CLOUD

ギル釣りの基本タックルと仕掛けについて、ここからはみていきましょう。

ギル釣りの仕掛けとタックル

ここでは初心者がより釣果をあげやすい餌釣りのタックルについてご紹介いたします。

ウキ釣りの基本タックル

- ロッド:1.8〜2.1mのライトロッド

- リール:スピニング1000〜2000番

- 棒ウキ・玉ウキ

- ウキ止め

- ガン玉:0.5~1g

- ライン:ナイロン3~4lb

- 針:マス針3~6号、袖バリ4〜6号

これらを使用するといいでしょう。

リールを使わない延べ竿でも行うことはできますが、リールを使うことで、遠投が可能になるほか、深場攻略しやすくなります。

生き餌・練り餌の種類

- 生き餌:ミミズ、赤虫、サシ虫

- 練り餌:グルテン、パン生地(安価で簡単)

これらを使用することで、ギルを効果的に誘うことができますよ。

赤虫は冬に、サシ虫は小ギルに対して有効な餌です。

おすすめ釣竿

TM ツリモン TURINGMONKEY 鱒レンジャー Next SP40

こちらはツリモンの鱒レンジャーNextです。

素材はグラスで、粘りのあるショートレングスなスピニングロッドです。

全長も1.2mと短いため、携行性も抜群ですし、重さも感じにくいです。

安価なロッドなので、初心者の方が最初に持つのにもおすすめです。

おすすめリール

ダイワ スピニングリール 21 カルディアLT (2021年モデル)

こちらはダイワのスピニングリール、カルディアLTです。

小型のギルは、軽量でコンパクトな2000番がおすすめ。

また扱いやすいリールなので、子供にも持たせやすいですよ。

おすすめ仕掛け

ささめ針 W- ブルーギル 淡水仕掛

こちらはささめ針のブルーギル用の仕掛けセットです。

セットするだけで釣りを開始できるので、初心者の方にもおすすめです。

ギル釣りの実践テクニック

ギル釣りの際に、知っておきたいテクニックをみていきましょう。

実践テクニック

- ウキ下調整

- 寄せ餌

- 大型狙いのポイント

このようなテクニックを使うとより釣果をあげやすくなります。

step

1ウキ下調整でアタリを倍増させる

仕掛けのウキ下を調整することで、アタリを倍増させることができます。

やり方

- 底ベタ〜10cm上を基準に微調整する。

- アタリがなければ5cm単位で変える。

このようにするだけで、アタリが倍増しますよ。

step

2ギルの習性を利用した寄せ餌戦術

寄せ餌をすることで、食欲旺盛なギルは寄ってきます。

そのためそこを狙えば、爆釣のチャンスですよ。

やり方

- パン粉+コーンを撒いて足元に集める。

- 群れが入ったら連発のチャンス。

私もやってみたのですが、爆釣できましたよ。

step

3大型狙いの仕掛けとポイント選び

大型を狙いたい場合には、ポイント選びが重要となります。

ポイントの選び方

- 人が少ない静かな場所。

- 深場や杭の影でじっくり誘う。

大型のギルは、静かな場所を好むため、そういった場所を狙うといいでしょう。

釣った後の正しい扱い方とルール

ギルを釣った後、どのように対処したらいいのかについてもきちんと頭にいれておきましょう。

特定外来生物に指定されているギルは、生態系維持のためにも、慎重に扱う必要があります。

外来生物法とギルの持ち帰りに関する規制

特定外来生物に指定されたギルには、守らなければならないルールがあります。

- 生きたままの移動禁止

- 釣ったギルのリリースは基本的に禁止。

違反すると重い罰則があります。

事前に釣ったギルをどうするのかを考え、対策をしておくことが重要です。

また持ち帰る際には、即〆て、冷やすようにするといいでしょう。

環境保護の観点からできること

特定外来生物に指定されているギルは、環境保護のためにもそのままにしておけない生物です。

環境保護の観点から

- 外来種拡散防止。

- 在来種との混泳防止。

が求められています。

繁殖力が強いだけでなく、在来種の卵なども食べてしまうギル。

在来種の生物の保護のためにも、釣りを楽しんだ後も、その場でしっかり対処しましょう。

初心者必見!ギル釣りの仕掛けやポイントをおさえて爆釣しよう!:まとめ

今回はギル釣りについてご紹介しました。

全国各地に生息し、気軽に行うことのできるギル釣り。

小型の魚でありながら、スリリングなファイトを楽しむことができるのが魅力です。

しかしながら「ギル」は、北米から移植された特定外来生物に指定されている魚の一つであるため、釣った魚においても、安易にリリースをしたりしてはいけません。

今回ご紹介した仕掛けやポイント、釣った後の対処などをしっかりおさえて、釣りを楽しみましょう。