このような疑問にお答えします。

煮つけや酒肴として美味しいエイ。

しかし海辺でエイに遭遇すると、その毒針に注意が必要ですよね。

先日一緒に釣りに行った仲間がエイを釣り上げて、刺されそうになっているのをみて私もヒヤッとしましたね。

また海水浴シーズンに浅瀬でエイをみかけたという方もいらっしゃるかもしれません。

万が一刺されると命をも脅かされる毒をもつ「エイ」。

そんな刺されると怖い「エイ」について今回は深堀していきたいと思います。

エイの生息地や出没しやすいシーズン、また毒針とはどんなものかということについてご紹介いたします。

エイの毒針の被害にあわないための対策や、応急処置についてもお教えいたしますので、是非参考にしてみてくださいね。

目次

エイとはどんな生物?

釣りや潮干狩りなど海のレジャーで、浅瀬を歩くときに気をつけたいのが、毒針を持つ「エイ」です。

そのエイの毒性の強さは、水中の危険生物の中でもトップクラスとも言われています。

そんな「エイ」とはどんな生物なのかについて、最初におさえておきましょう。

エイとは

まずはエイについて辞書で調べてみると、

エイ【<鱏>】

体がうすくて、えら穴あなが腹面にある軟骨魚類。

底生生活をするため、ふん水孔が大きくなり、底にすむ貝類などを食べるので歯の先端が平たい。

シビレエイやガンギエイには発電器が、アカエイには尾部のとげに毒腺がある。

出典引用:Gakken キッズネット

このように解説されています。

エイは、サメと同じ軟骨魚類に属する海水魚で、世界中の海に分布しています。

平べったい体と長い尾が特徴で、砂の中に隠れたり、ゆったりと泳ぐ姿が印象的な魚です。

エイってどんな魚?

エイとはどんな魚なのかその特徴についてみていきましょう。

エイの特徴

- 扁平な体型:体は上下に平たく、胸びれが大きく広がっている。

- 軟骨魚類:骨が軟骨でできており、サメと同じ仲間。

- 長い尾:種類によっては、毒針がついていることもある。

- エラが体の下側にある:口やエラ穴は体の裏側に位置する。

このような特徴を持ちます。

エイの毒針とは

アカエイなどの一部のエイは尾に毒針(トゲ)を持っており、防御のために使用します。

この毒針に刺されると激しい痛みや炎症を引き起こし、場合によっては重症化することもあります。

毒針は、エイの尾の先にあるトゲ=尾棘(びきょく)にあります。

この毒針である尾棘の先は尖り、両端はノコギリ状。

ノコギリ状の部分は「返し」のようになっており、一度刺さると抜けにくい構造になっているのもやっかいな特徴ですね。

尾棘が刺さると毒が注入され、強く痛むようになりますので十分に注意が必要です。

エイの食性

エイの食性についてもおさえておきましょう。

エイは肉食性の魚です。

エイの好む餌

- 小魚

- 甲殻類

- 貝類

- イカ

エイはこれらを好んで食べています。

エイの口は下側についており、獲物をすりつぶして食べるための硬い歯板を持っていますよ。

エイの生息地と種類

Screenshot

エイは、世界中の海・川・湖などさまざまな環境に適応して生息しています。

種類によって生息場所が異なり、浅瀬から深海まで広範囲に分布しています。

海に生息するエイ

エイの多くは海水に生息しています。

海水に生息するエイ

- 沿岸部(砂地・泥地)に生息するエイ

- 深海に生息するエイ

これらの場所に生息しています。

step

1沿岸部(砂地・泥地)に生息するエイ

沿岸部に生息するエイについてみていきましょう。

沿岸部に生息するエイは、アカエイ、シビレエイ、トビエイなど日本でもよく見られるものがあげられます。

沿岸部に生息しているエイの特徴

- 特徴:砂の中に隠れたり、浅瀬でエサを探すことが多い。

- 生息場所:日本沿岸、東南アジア、オーストラリア、アメリカ西海岸など。

- よく見られる場所:漁港周辺、河口、サンゴ礁の近く。

このような特徴をもちます。

遭遇した際には、十分注意しましょう。

step

2深海に生息するエイ

深海に生息するエイについてみていきましょう。

深海に生息するエイは、ガンギエイ、カスザメ(エイに似たサメ)などがあげられます。

深海に生息するエイの特徴

- 特徴:水深数百メートル以上の深海で生活し、冷たい海域に多い。

- 生息場所:北大西洋、南極周辺、日本海の深海など。

- よく見られる場所:深海漁業で捕獲されることがある。

このような特徴をもちます。

海のレジャーなどでは遭遇しにくいですが、水揚げされることもありますよ。

淡水に生息するエイ(淡水エイ)

日本には生息していないものの、エイの中には、淡水に適応した種類も存在します。

淡水に生息するエイについてもおさえておきましょう。

淡水エイの生息エリア

- アマゾン川

- 東南アジア

これらのエリアで淡水エイは生息しています。

step

1アマゾン川の淡水エイ

アマゾン川に生息する淡水エイの種類は、ポルカドット・スティングレイ、モトロ・スティングレイなどがあげられます。

アマゾン川の淡水エイの特徴

- 特徴:熱帯地域の川や湖に生息し、美しい模様を持つ種類も多い。

- 生息場所:アマゾン川、オリノコ川(南米)など。

- よく見られる場所:現地の市場、観賞魚ショップ。

このような特徴があげられます。

釣り人

淡水エイは観賞用として人気があります。

そのため日本では生息はしていないものの、水族館やペットショップなどで見ることができますよ。

step

2東南アジアの淡水エイ

東南アジアに生息する淡水エイについてみていきましょう。

東南アジアの大河には、巨大淡水エイ(メコンオオエイ)が生息しています。

巨大淡水エイの特徴

- 特徴:体長2メートル以上になる巨大な種類もいる。

- 生息場所:メコン川、チャオプラヤ川(タイ・カンボジアなど)。

- よく見られる場所:現地の漁業で捕獲されることがある。

このような魚で、巨大な個体は、ドキュメンタリー番組などで話題になることもありますよ。

水族館などでは様々な種類のエイを安全に見ることができるので、観察してみるのも面白いですね。

日本近海で見られるエイの種類

日本近海には多くのエイが生息しており、沿岸の砂地や岩礁、深海などに分布しています。

ここでは、日本近海でよく見られる代表的なエイの種類を紹介します。

step

1浅瀬(沿岸部)に生息するエイの種類と特徴

日本近海の浅瀬に生息するエイの種類についてまずはおさえておきましょう。

| エイの種類 | 生息地 | 特徴 |

| アカエイ(赤エイ) | 北海道以南の沿岸、砂地や泥地

|

日本沿岸で最もよく見られるエイで、尾に鋭い毒針を持ち、人を刺すことがある。

大きい個体は1.5m以上になることも。 煮付けや唐揚げなどで食用も◎。 |

| シビレエイ(痺鱏) | 太平洋側の浅瀬、砂泥地

|

丸みを帯びた平たい体をしていて、体内に電気器官を持つ。

感電させて獲物を捕まえるため、触るとビリビリとした電気ショックを受ける。 |

| ホシエイ(星エイ) | 日本沿岸の岩礁地帯 | アカエイよりもやや小型で、背中に星のような模様がある。

岩場や砂地に生息し、漁港周辺でも見られることがある。 |

このような種類のエイが生息しています。

特にアカエイはよく見かけるだけでなく、猛毒をもつ種類のエイとして認識されています。

step

2沖合や深海に生息するエイ

日本近海の深海に生息するエイの種類についてみていきましょう。

| エイの種類 | 生息地 | 特徴 |

| ガンギエイ(雁木鱏) | 日本海や太平洋側の深海(100〜500m) | 寒い海域を好み、深海に生息している。

体はやや硬く、ひし形に近い形状のエイで、北海道や東北地方では食用にされることも。 |

| コモンカスベ(エイに似たカスザメの仲間) | 北海道から九州沿岸の深場 | エイに似ているが、実はサメの仲間。

底生性で、砂の中に隠れていることが多い。 |

これらのエイは、通常のレジャーではあまり見られないが、漁業で捕獲されることがあります。

step

3珍しいエイ(稀に見られる種類)

最後に日本近海でみられる珍しいエイについてみていきましょう。

| エイの種類 | 生息地 | 特徴 |

| マンタ(オニイトマキエイ) | 南日本の暖かい海域(沖縄・小笠原など) | 世界最大級のエイで、体長4m以上になる。

プランクトンを食べる温厚な性格。 ダイビングスポットで見られることがある。 |

| トビエイ(飛鱏) | 太平洋沿岸、暖かい海域

|

水面からジャンプする行動で有名なエイで、食用にはされず、主に観察対象。

群れを作ることが多く、大群で泳ぐ姿が観察されることもある。 |

これらのエイは暖かい海域に生息している珍しいエイです。

エイの毒針とはどんなもの?

ここまではエイの種類についてご紹介しました。

ここからはエイの「毒針」についてみていきましょう。

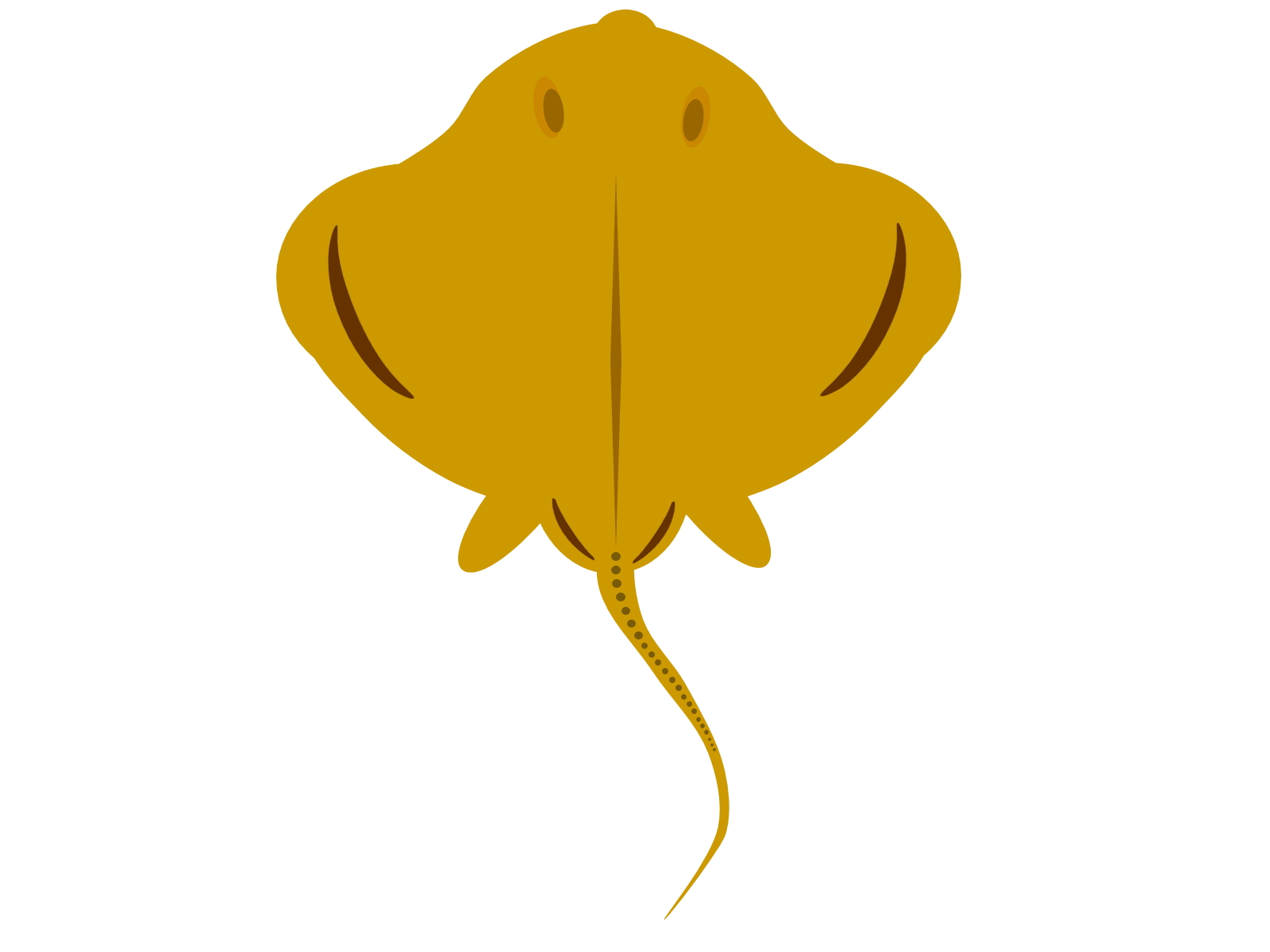

浅瀬での海水浴や釣り中にエイを誤って踏んだり、釣り上げたときに触れたりすると毒針で刺されることがあります。

毒針の仕組みや危険性、万が一刺された際の対処法を詳しく解説していきます。

エイの毒針とは?構造と特徴

エイの毒針とはどんなものか、その構造や特徴についてみていきましょう。

step

1エイの毒針の位置

エイの毒針はどこにあるのかというと、尾(しっぽ)の中央~根元付近にあります。

種類によっては1本だけでなく、複数本の毒針を持つエイもいますよ。

エイの毒針

- 長さ:約5~30cm(種類による)。

- ノコギリ状のギザギザ構造(一度刺さると抜けにくい)。

- 粘液に毒が含まれている。

エイの毒針はこのようになっています。

step

2毒針の特徴と攻撃方法

エイが毒針で攻撃するときはどんなときなのかについてもおさえておきましょう。

毒針の攻撃パターン

- 踏まれたとき → 反射的に尾を振り上げる。

- 釣りで釣り上げられたとき → パニックになり暴れる。

- 触ろうとしたとき → 自衛のために攻撃。

エイは基本的におとなしい生き物ですが、身の危険を感じると尾を振り上げ、毒針で刺します。

毒針は一度刺さると抜けにくく、無理に抜くと傷が悪化しますので注意が必要です。

エイの毒の危険性とは?

エイの毒の危険性についても知っておきましょう。

step

1毒のメカニズムと成分

エイの毒は「タンパク毒」です。

この毒は、強い痛みや炎症を引き起こします。

主な毒成分

- セロトニン → 神経を刺激し、激痛を引き起こす。

- プロテアーゼ → 組織を破壊し、腫れや壊死を促進。

- 神経毒 → しびれや麻痺を引き起こすことも。

このようにかなり危険な成分の毒を持っています。

step

2エイに刺されたときの症状

エイに刺された場合の症状についてもおさえておきましょう。

刺されてしまうと、すぐに激しい痛みが襲い、症状は時間の経過とともに変化します。

| 時間経過 | 主な症状 |

| 直後(0~10分) | 激痛、腫れ、出血 |

| 30分~1時間後 | 炎症が広がる、しびれ、吐き気 |

| 数時間後 | 高熱、リンパの腫れ、動悸 |

| 数日後(重症例) | 傷口の壊死、化膿、筋肉痛 |

このように刺されるとすぐに症状が現れ、対処が遅くなると大変なことになります。

またアナフィラキシーショック(急性アレルギー反応)を起こすこともあるため注意が必要です。

step

3エイの毒の後遺症

適切な処置をしなかった場合、傷口が化膿したり、神経にダメージが残ったりすることがあります。

考えられる後遺症

- 傷口が数ヶ月痛み続ける

- 神経損傷による慢性的なしびれ

- 細菌感染による皮膚の壊死や潰瘍

このような後遺症が残る可能性があります。

すぐに適切な処置をして重症化を防ぐようにしましょう。

エイに刺されたときの応急処置

万が一、エイに刺された場合の応急処置についても頭にいれておきましょう。

命に係わる毒をもつエイに刺された時には、すぐに適切な対応をすることが重要です。

応急処置

- すぐに海から上がる。(海中では応急処置ができないため、まずは安全な場所へ)

- 可能であれば傷口から毒を絞り出す(軽く圧迫して、毒を押し出す)*口で吸い出すのはNG。

- 40~45℃のお湯で30~90分ほど浸けて温める。(エイの毒は「タンパク毒」なので、熱に弱いため温めるのが有効。)

- できるだけ早く 病院へ行く。(エイの毒は細菌感染を引き起こすため、医師の診察が必須)

このような応急処置をして、病院を受診しましょう。

エイに刺された場合は、冷やすのはNGです。

冷やしてしまうと痛みが増すため、必ず温めるようにしましょう。

また毒を絞りだす際は、ポイズンリムーバーなどを使用し、口で吸いださないことも重要です。

口で吸いだしてしまうと、毒を摂取してしまうので、絶対にやめましょう。

病院で受ける処置

病院で受ける処置は以下のようなものがあげられます。

- 傷口の洗浄・消毒。

- 抗生物質や破傷風ワクチンの投与。

- 症状が重い場合は、外科手術で毒針を除去。

自己判断せず、必ず医療機関で診てもらうことが重要です。

おすすめポイズンリムーバー

Fkstyle ポイズン リムーバー 毒 針 吸引 応急処置 [並行輸入品]

こちらはFkstleのポイズンリムーバーです。

カップが透明なので、吸引状況が把握できるのが嬉しい一品。

強力に吸引してくれるので、毒を吸い出してくれますよ。

蚊に刺された直後にこれを使うと、かゆみをおさえることができますよ。

エイに刺された際には、病院へ向かう前の応急処置として使うことができます。

エイの毒針による被害を防ぐ方法

エイの毒針に刺されないための対策について、ここからはみていきましょう。

エイの被害に遭いやすいシーズン

まずはエイの被害に遭いやすいシーズンについておさえておきましょう。

エイは一年中生息していますが、特に被害が増える時期があります。

エイに刺されないためには、どの季節に注意すべきかを知ることが重要です。

エイの被害が多発する時期

最もエイによる被害が増えるのがは、夏から秋(6月~10月頃)です。

この時期にはエイが浅瀬に集まりやすく、釣り人や海水浴客などの人との接触が増え、被害も多くなります。

特に注意が必要なシーズン

- 6月~8月(夏) → 産卵・水温上昇でエイが活発になる時期。

- 9月~10月(秋) → 水温がまだ高く、人の活動も活発なため被害が続く。

夏~秋の時期には、エイも人も浅瀬に集まります。

特に海水浴に行った際に、誤って踏んでしまって刺されるという事例が多くありますので注意しましょう。

釣り人

エイは水温が15℃以上になると活発に動き始めるため、春(3月~5月)からエイは活発化し始めます。

この時期は海水浴客は少ないものの、釣り人はいるので、釣り上げてしまうこともあります。

また冬場はエイの活性は落ちるものの、深場狙いの釣りをする際に釣り上げることがありますよ。

冬場でも漁港や深場では注意しましょう。

エイに刺されないための対策

エイに刺されないための対策についても知っておきましょう。

エイの毒針対策

- 「エイ歩き(すり足)」をして、エイに気づかせる。

- マリンシューズやウェットブーツを履く。

- エイが釣れたら、慎重に扱う。

これらをすることで、被害を未然に防ぐことができます。

step

1「エイ歩き」をする(海水に入るとき)

砂浜の浅瀬には、エイが隠れている可能性が高いです。

普通に歩くと、砂の中に潜っているエイを踏んでしまい刺される可能性があります。

そこで「エイ歩き」=すり足が有効です。

すり足で歩く「エイ歩き」をすれば、警戒心の強いエイが先に逃げるため、刺されるリスクが減りますよ。

step

2マリンシューズやウェットブーツを履く

特に海水浴時に有効なのがこの方法です。

素足では簡単に刺さるため、厚手の靴を履くことで刺されにくくなるほか、ケガのリスクを軽減できますよ。

釣りの際も、サンダルなどではなく、靴を履くようにするといいでしょう。

step

3エイが釣れたら慎重に扱う

エイが釣れてしまったときには、慌てずに慎重に行動しましょう。

エイが釣れた場合の対処

- 絶対に尾の部分を手で持たない。

- 魚バサミやプライヤーを使って針を外す。

- エイは力が強いので、無理ならラインを切る(暴れると危険)

これらの方法で対処しましょう。

特に大きなエイが釣れた場合は、力が強く暴れて対処が難しいこともあります。

そんな時は無理せずにラインを切りましょう。

おすすめ魚ばさみ

ドレス フィッシュグリップ 魚つかみ プライヤー ディノグリップ EVO 超軽量 70g

こちらはドレスの魚つかみです。

アマゾンで累計5万本売れたというだけあり、持ち手は滑りにくく、つかみやすい一品。

エイだけでなく、鋭い歯をもつ太刀魚などから身を守ることができますよ。

おすすめマリンシューズ

[SIXSPACE] マリンシューズ

こちらはシックススペースのマリンシューズです。

軽量かつ丈夫なつくりになっているほか、滑りにくいゴム底になっています。

またメッシュ素材になっているので、蒸れにくくなっている一品。

エイの毒針に要注意!刺されないための対策をお教えします!:まとめ

今回はエイの毒針についてご紹介しました。

エイの毒は海の生物の中でもトップクラスの危険さをもちます。

海水浴や釣りの際には、エイに遭遇するかもしれないと頭に入れ、刺されないための対策や万が一の対処法を知っておくことが重要です。

また万が一の際には、応急処置をして、必ず病院へ行くようにしましょう。

エイの毒針に注意して、安全に釣りを楽しみましょう。