このような疑問にお答えします。

海や川、湖など自然の中で行うアクティビティとして、人を惹きつけてやまない釣り。

日常から離れて、魚がかかるのをゆっくり待つのもいいですよね。

そんな釣りのターゲットの一つ、「ティラピア」について今回はご紹介いたします。

釣りをしない方には「ティラピア」はあまり馴染みのない魚かもしれません。

ティラピアは戦後貴重なタンパク源として導入、養殖された外来種の魚なんですよ。

鯛によく似た味で、おいしく、警戒心が強いティラピアは、現在コアなアングラーから人気のターゲットの一つとなっています。

先行者が有利になるターゲットなので、私は朝マズメを狙ってよく釣りに行っています。

ティラピアとはどんな魚なのかよく知らないという方も、その生態や釣り方について詳しくご紹介いたしますので、是非参考にしてみてくださいね。

目次

ティラピアとは?

釣りをしない方にとっては、あまりなじみのないティラピア。

まずティラピアとは、どんな魚なのかについてみていきましょう。

ティラピアってどんな魚?

この投稿をInstagramで見る

引用:Instagram

辞書でしらべてみると、

ティラピア【(ラテン)Tilapia】 の解説

《「テラピア」とも》カワスズメ科ティラピア属の淡水魚の総称。

体長約30センチ。

親魚は卵および幼魚を口中で保護する。

インド・アフリカの原産で、カワスズメ・チカダイ(ナイルカワスズメ)は日本に帰化している。

養殖もされる。

出典引用:goo辞書

このように解説されています。

ティラピアは日本固有種の魚ではなく外来種、シクリッド科(Cichlidae)に属する淡水魚の総称です。

成長が早く、繁殖も容易いため、世界中で養殖されています。

日本にも、食糧難を解決するために政府主導で養殖目的に連れてこられています。

ティラピアは、

- 硬骨魚綱 スズキ目 カワスズメ科。

- 原産地はアフリカや中東。

- 現在は世界196カ国で養殖されている。

このように世界中に生息している魚の一つです。

鯛のような味で、癖もないので、様々な料理を楽しむことができるのも、世界中で愛されている理由の一つと言えるでしょう。

ティラピアの特徴と生態

この投稿をInstagramで見る

引用:Instagram

ティラピアとはどんな魚なのか、基本情報をおさえたところで、その特徴についてここからはみていきましょう。

ティラピアの特徴

- ティラピアは体型がやや扁平で、円盤形に近い形。

- 背びれが長く、尾びれはやや丸い。

- 一般的には銀色や灰色。

- 20~30cm程度まで成長。(種類によっては、50cm以上になるものもいる。)

- 生活水温は16~37℃。(適温範囲は24~32℃)

これらの特徴をもっています。

釣り人

原産地はアフリカ、中東なので10℃以下のエリアでは基本的に生息していませんが、温度耐性が幅広く10~37℃までOK。

また10℃を一時的に切っても、昏睡状態で乗り切ることができるそうですよ。

ティラピアの生態

- 生息エリアは、主に淡水域。(種類によっては汽水域にも生息。)

- 雑食性(植物性プランクトンや藻、小型の無脊椎動物など)

- 水温条件が良ければ(22℃以上)何時でも産卵する。(産卵数は160〜2,000粒。)

- 口内保育で孵化させる種が多い。(メスの口の中で孵化させる。)

このような生態をもちます。

成長するに従って植物質を多くとるようになります。

ティラピアは、植物性プランクトンやデトリタスといった微細物から小魚まで、何でも食べることができるオールラウンダー。

餌釣りのほか、ルアーやフライでも釣りを楽しむことができます。

ティラピアはいつ日本にきたのか

ティラピアがどんな特徴をもつ魚なのかについてご紹介しました。

先程も述べたように、ティラピアはアフリカや中東からきた外来種の魚です。

そんな疑問をもつ方のために、ここからは「なぜ日本にティラピアはきたのか。」その背景についてみていきましょう。

日本に導入されたのは1950年代

ティラピアが日本に導入されたのは、1950年代です。

戦後の食糧難の時期に、貴重なタンパク源として政府主導で導入されました。

ティラピアは

- 成長が早い。

- 雑食性。

- 環境適応能力が高い。

これらの特徴を持ち、養殖しやすい魚です。

効率的に養殖したい国の方針にぴったり合い、食料増産の一環として最初に「ナイルティラピア」が導入されたのです。

養殖と普及

初めて導入されたナイルティラピアは、原産の温暖な気候に合わせて、温暖地域、特に九州地方で試験的に養殖が行われました。

検証結果としても、日本での成長も早く、餌の転換効率が高いことが確認されました。

しかし全国に普及するには、日本の気候がティラピアの生育にはやや寒冷であったことで、養殖地域は限定的に収まっています。

釣り人「

ナイルティラピアのほか、ザンビークティラピア(カワスズメ)、ジルティラピアも日本に導入されましたが、いずれも内臓が黒く臭みが強いことから、なかなか定着しませんでした。

安価に養殖でき、栄養価も高いティラピアなのに、現在あまり普及されていないのは、こういった経緯があるんですね。

ティラピアの現在

戦後の食料不足を背景として導入されたティラピアは、その後の試験養殖や普及を通じて、日本の水産業にも貢献してきました。

現在市場で流通しているのは、ナイルティラピアで、流通名は「イズミダイ」又は「チカダイ」と呼ばれているものです。

ティラピアは外観もクロダイや鯛に似ていて、味や食感も非常に美味です。

しかし現在国産の養殖のティラピアは、生産量や人件費の関係で比較的高価になってしまうのが難点。

鯛の養殖も大規模で行われるようになって価格も下がったため、「いずみ鯛」として積極的に取り扱う販売店を除いては、流通も限定的になっています。

ティラピアの脅威

ティラピアの優れた適応力は、戦後の日本のように漁業目的では喜ばしいものではあるのですが、その繁殖力は脅威ともなっています。

ティラピアの適応力・繁殖力は、在来魚を駆逐する淘汰圧を発揮してしまい、日本に限らず移植導入先の世界各地の生態系にとって脅かす存在となっているのです。

釣り人

現在日本では琉球列島や温泉地域などで、ティラピアが帰化・定着していることが確認されています。

ティラピアが帰化・定着しているエリア

- 沖縄諸島の河川・湖沼

- 愛知県名古屋市中川区・港区の荒子川

- 尾張温泉周辺

これらの地域では、大量繁殖したナイルティラピア等が極端な優占種と化し、生態系に深刻な圧迫をもたらしています。

また日本では、ナイルティラピアとカワスズメが外来生物法により要注意外来生物に指定され、対策が必要になっています。(2015年3月26日より「生態系被害防止外来種」に変更)

ティラピア釣りの魅力と狙うエリア

ここまでは、ティラピアとはどんな魚で、どういった経緯で日本に入ってきたのかについてご紹介しました。

ここからはティラピア釣りの魅力と狙うエリアについてみていきましょう。

ティラピア釣りの魅力とは?

繁殖力が高く、各地で帰化していることから様々なエリアで狙うことのできるティラピア。

そんなティラピア釣りはどんなところが魅力なのでしょうか。

ティラピア釣りの魅力

- 特別な装備が必要ないため手軽。

- 強い引きが楽しめる。

- ルアーでも餌釣りでもOK。

- 雑食性なので、餌釣りの餌は身近なものでOK。(食パンやソーセージなど)

- 様々な水域に生息している。

- 大物を狙うことも可能。

- 食べても美味しい。

このような点がティラピア釣りの魅力です。

ティラピアは活性が高く、アタリが多いことから、短時間で多くの魚を釣ることができるのもいいところです。

力強いファイトにハマるアングラーも少なくないんですよ。

狙うエリア

ティラピア釣りをするエリアについてみていきましょう。

温暖な場所を好むティラピアは、温かい河川に、広く生息しています。

温泉が流れ込んでいるような場所が狙い目。

淡水域に広く分布しているため、近くの湖や池、川で手軽に釣ることができますよ。

沖縄諸島の河川・湖沼、愛知県名古屋市中川区・港区の荒子川、尾張温泉周辺では大量に生息しているので、これらの地域が近い方は、足を運んでみるといいでしょう。

また水草や岩の多い場所や、浅瀬や流れの緩やかな場所に生息していることが多いです。

これらの場所を狙って釣るのがおすすめですね。

釣りポイント

- 早朝や夕方がティラピアの活性が高く狙い目。

- 暖かい気候の日はティラピアの活性が高くなるため、釣果があげやすい。

ティラピアは、活性が高く、釣果をあげやすい魚です。

適切な道具と方法を用いれば、初心者でも簡単に釣ることができるのも魅力と言えるでしょう。

パンでティラピアを釣り上げよう

出典引用:釣りキチ・マチャの『三平三平によろしく』

ここからはティラピアの釣り方についてみていきましょう。

活性が高く、雑食性のティラピアは、身近な食材で簡単に釣果をあげることができます。

今回は餌釣りの餌に食パンを使ったやり方をご紹介いたします。

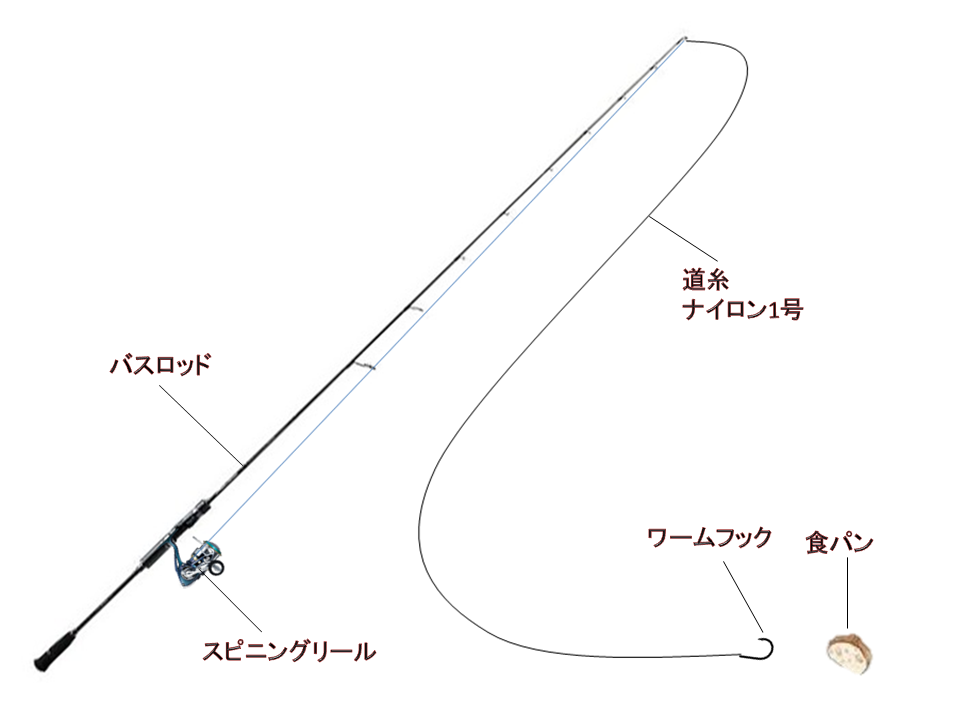

必要なタックルとは

まずはティラピア釣りに必要になるタックルについてみていきましょう。

ティラピア釣りの基本タックル

- バスロッド

- スピニングリールまたはベイトリール(ロッドに合わせる)

- 道糸(ナイロン1号)

- ワームフック

- 食パン(8枚または10枚切り)

- タモ

食パンを使ったティラピア釣りに必要なタックルはこれだけです。

仕掛けも簡単なので、初心者の方でも挑戦しやすいですよ。

また水の中に入って釣る必要もないので、身に着ける装備もあまりありません。

また大物がかかった際にも、タモがあると便利でしょう。

おすすめバスロッド

アブガルシア バスフィールドバスロッド ベイトロッド

こちらはアブガルシアのバスロッドです。

軽量なので、使っていても疲れにくいのが嬉しい一品。

またやわらかいロッドなので、バスはもちろん、ティラピアのアタリもわかりやすいですよ。

軽量かつ使いやすいロッドがお手頃価格で入手できるので、バス釣りをこれから始めるという方におすすめですね。

おすすめベイトリール

アブガルシア ブラックマックス

こちらはアブガルシアのベイトリールです。

スプール径が32mmとコンパクト、また投げやすさにもこだわった一品です。

使いやすいだけでなく、見た目も格好いいので、使っていて楽しいリールです。

1万円以下で購入できるので、コストパフォーマンスが高いと感じています。

食パンでティラピアを釣る方法

ティラピアをパンで釣るためのタックルについてご紹介しました。

このような方もいらっしゃると思います。

ここからは釣り方についてみていきましょう。

釣り方

- パンプカ

- パン沈

- 勝手に釣れる仕掛け

釣り方は大きく分けて3つ。

パンの撒き餌をすると、より釣果をあげやすくなりますよ。

step

1パンプカ

パンプ力は、パンを浮かして使う釣り方です。

やり方

- 釣り針だけ結ぶ。

- パンを一口サイズに千切って釣り針に刺す。

- 撒き餌をする。

- 釣り針に刺したパンを流れにのせて、かかるのを待つ。

これだけでOK。

パンが水面に浮いているため、ティラピアが捕食する瞬間を観ることができるのが魅力です。

step

2パン沈

パン沈は、パンを捏ねて沈めて使う釣り方です。

水が濁っていて、ティラピアが浮いているパンに気づかない場合に有効な方法ですよ。

やり方

- 釣り針だけを結ぶ。

- パンを捏ねて丸める。

- 捏ねたパンを針先につける。

- 浮く撒き餌と、沈む撒き餌をする。

- 仕掛けを入れてかかるのを待つ。

水が濁っているエリアで行うパン沈は、撒き餌も浮くものと沈むものの両方を使うといいでしょう。

この方法では、ティラピアが捕食する瞬間は観ることができないため、タイミングが難しいのが難点。

撒き餌をすることで、釣りやすさが変わってきますよ。

step

3

最後に勝手に釣れる仕掛けについてみていきましょう。

その名の通り、釣り針にパンを付けて流れにのせていれば、後は勝手に魚が釣れてしまうのがこの方法です。

パンプ力やパン沈とは、仕掛けが異なるのも特徴で、使うウキによっては水深が浅い場所で、引っ掛かりやすくなるので注意が必要です。

仕掛け

- シモリ玉または発泡ウキを4個 見やすいタイプ

- スイベル シモリ玉がすり抜けない大きさ

- 糸付きのマス針(オーナーOHマス4号またはオーナーOHニジマス7号)

このようなシモリ玉とマス針を使った仕掛けを使用します。

通常のウキを使うと、浅い場所で引っ掛かってしまいますが、シモリ玉を使うことで引っ掛かりを防ぐことができます。

やり方

- スイベルに糸を結ぶ。

- シモリ玉(または発泡ウキ)を糸に通し、もう一個スイベルを結ぶ。(シモリ玉または発泡ウキをスイベルとスイベルで挟む。)

- スイベルの反対側に糸付きのマス針を結ぶ。

- 針先にパンをつけ、流れにのせる。

- 魚がかかるのを待つ。

この方法では、アタリが来ても、アワセをする必要がないのも特徴。

シモリ玉の浮力で、魚が勝手にかかってくれますよ。

またどんな竿でも関係なく釣れるのも嬉しいところ。

バスロッドのほかに、ライトゲーム用のタックルや、トラウト管理釣り場用タックルなども私は使っています。

長時間空気に触れていると、乾いてしまうので注意しましょう。

外来種ティラピアとはどんな魚?大物を狙ってファイトを楽しもう!:まとめ

今回は外来種の魚「ティラピア」についてご紹介しました。

ティラピアは、戦後の日本を支えてくれた貴重なタンパク源ですが、現在では在来種を脅かす存在でもあります。

しかしながら釣果をあげやすく、引きの強さが楽しめるティラピアは、初心者からアングラーまで楽しむことのできるターゲットです。

パンなどで釣ることができるので、是非「ティラピア釣り」を楽しんでみてはいかがでしょうか。