このような疑問にお答えします。

大物とのファイトが楽しい泳がせ釣り。

活き餌を使うので、高度なテクニックなどがなくても、大物が狙えるので、初心者からアングラーまで人気の高い釣り方の一つです。

今回はそんな泳がせ釣りのターゲット、「ブリ」についてご紹介いたします。

「ブリ」はかかった時のやり取りはもちろん、食べても美味しい魚ですよね。

私も「ブリ」が大好きなので、よく狙っています。

泳がせ釣りのターゲットとしても人気の高い「ブリ」の狙い方や仕掛けについてお教えしていきますので、是非参考にしてみてくださいね

「ブリ」の泳がせ釣りのやり方を知って、もっと釣りを楽しみましょう。

目次

泳がせ釣りとは?

泳がせ釣りは、アジなどの生きた小魚を餌として使い、泳がせることで大物を狙う釣り方です。

別名「ノマセ釣り」と呼ばれ、ブリやヒラメ、カンパチなどが人気のターゲットです。

泳がせ釣りは、難しいテクニックは不要で、使う仕掛けの構造や釣り方もシンプル。

また海、淡水どちらのエリアでもおこなうことができるのも特徴です。

活き餌を使うことで、ターゲットの食い気がよく、初心者でも簡単に大物が釣れるのがいいところですね

釣り方

泳がせ釣りの釣り方についてみていきましょう。

釣り針に仕掛けた糸を流水に垂らし、魚がその針にかかるのを待つのが基本です。

手順

- 釣り場やターゲットを決める。(流れのあるエリアを選ぶ)

- ターゲットに合わせた仕掛けを選ぶ。

- ターゲットの好む活き餌を、針に取り付ける。(針は餌魚の鼻や背中、尾にかける)

- 仕掛けを投入し、流れに乗せる。

- 竿を支えながら、静かに待つ。(魚が仕掛けに興味をもって、かかるまで待つ。)

- アワセ:(魚がかかったことを感じたら、竿を引き上げて釣り針を魚の口に食い込ませる。)

活き餌を使うので、ターゲットに自然にアピールしてくれ、勝手にかかってくれますよ。

ただし焦るとばらしの原因になるので、慎重にアプローチしましょう。

活き餌は、購入することもできますが、現地で調達するのがおすすめ。

ストレスを与えると、活き餌は弱りやすいです。

活き餌が元気であることが釣果につながりますので、ストレスを与えないように注意しましょう。

私はよくアジをサビキ釣りで釣って使用しています。

泳がせ釣りのターゲット

泳がせ釣りのターゲットとなる魚についてみていきましょう。

泳がせ釣りで狙いたい魚

- ブリやヒラマサなどの青物*

- ヒラメ

- スズキ(シーバス)

- アオリイカ

- 根魚

これらが泳がせ釣りの主なターゲットです。

魚食魚のほとんどが、泳がせ釣りの対象。

さまざまな魚を狙うことができるところも、泳がせ釣りの魅力ですね。

そんな泳がせ釣りで人気のターゲットが、青物の「ブリ」です。

体長の大きいブリは太平洋側や瀬戸内海、対馬海峡など様々な場所で釣ることができ、激しいファイトと食べてもおいしいところが人気の理由です。

泳がせ釣りのターゲット、ブリとは?

泳がせ釣りのターゲットの中でも人気の青物。

青物の中でも、ブリは様々なエリアで狙うことができるほか、引きの強さからメインのターゲットになっています。

ブリってどんな魚?

ブリとはどんな魚なのかについておさえておきましょう。

ぶり【×鰤】 の解説

アジ科の海水魚。

全長約1.5メートル。

体は紡錘形でやや側扁し、背は暗青色、腹は白色で、体側中央に不明瞭な黄色の縦帯が走る。

温帯性の回遊魚で、夏季に日本の沿岸沿いに北上し、冬季に南下する。

出世魚で、順に、関東ではワカシ・イナダ・ワラサ・ブリ、関西ではツバス・ハマチ・メジロ・ブリとよぶ。

定置網や1本釣りで漁獲され、食用。

出典引用:goo辞書

このように辞書では解説されています。

ブリ(鰤、学名: Seriola quinqueradiata)は、日本をはじめとする太平洋西部に広く分布する大型の海水魚です。

釣り人

ブリはスズキ目アジ科に属し、成長段階によって名前が変わる魚。幼魚は「モジャコ」、30cmくらいまでが「ワカシ」、60cmくらいまでは「イナダ」、80cmくらいまでが「ワラサ」、最も大きくなったものが「ブリ」と呼ばれていますね。

食べても美味しいブリは、縁起物としても食されています。

ブリの特徴

ブリの特徴についてみていきましょう。

step

1体長と体重

モジャコからワカシ、イナダ、ワラサを経て、成魚となったブリは、かなり大きい魚です。

- 体長が1m以上。

- 体重が10kg以上になる。

このような大きさまで成長します。

また大きい体に見合った、引きの強さをもっています。

step

2体色と形状

ブリの体色と形状についておさえておきましょう。

体の色は、青みがかった銀色で、背側は青緑色、腹側は銀白色。

体の形状は、紡錘形をしています。

step

3生態

ブリの生態についてみていきましょう。

- 生息地は沿岸から沖合いの比較的浅い海域。

- 小魚やイカ、甲殻類などを主に食べる肉食性。

- 春から初夏にかけて、沿岸近くで産卵する。

このような生態をもつ魚です。

ブリは臆病でデリケートな魚ですが、好奇心旺盛で獰猛なフィッシュイーターでもあります。

特に冬のブリは「寒ブリ」と呼ばれ、脂がのって美味しいため人気がありますよ。

またブリは引きが強く、釣り応えがあるため、多くの釣り愛好者に好まれています。

ブリはその大きさ、美味しさ、釣りの楽しさから、日本では非常に親しまれている魚と言えるでしょう。

ブリの狙い方

ブリとはどんな魚かについてご紹介しました。

このような方に、ここからはブリの狙い方についてご紹介いたします。

ブリを狙うエリア

出世魚であるブリは、小さいワカシやイナダの時期は湾奥でも釣れますが、大きくなるにつれて外洋を好むようになる性質を持ちます。

そのため回遊魚であるブリは、船で沖合を狙うのが一般的。

ブリを狙う際は、船釣りが基本と考えておくといいでしょう。

ブリの泳がせ釣りに使う活き餌

泳がせ釣りのターゲット、青物のなかでも人気の高い「ブリ」。

ブリの泳がせ釣りに使いたい活き餌について、最初におさえておきましょう。

よく使われる活き餌

- アジ

- イワシ

- サバ

の3種類。

これらの餌はそれぞれ特性が異なります。

特徴をおさえて、使い分けるといいでしょう。

step

1アジ

泳がせ釣りで最もよく使われる活き餌、アジ。

アジは、ブリがよく捕食する魚であるため、非常に効果的です。

また丈夫なので、使いやすいのもメリット。

1匹あたり150円程度で購入できるほか、サビキ釣りで気軽に確保できるのもいいところです。

現地で調達することで、より活きの良いものを使うことができますよ。

活き餌のつけ方

背中や鼻に、針を通して使用します。

step

2イワシ

イワシも泳がせ釣りの活き餌として使いやすいです。

マイワシやカタクチイワシなどは小型で扱いやすく、ブリが好んで食べる餌の一つです。

群れを成して泳ぐ習性があり、ブリの捕食本能を刺激するのがメリット。

しかしターゲットの食いつきはいいのですが、魚へんに弱いと書いて鰯というだけあって、弱りやすいのが難点。

弱ってきたら、餌の様子をみて交換しましょう。

またサビキ釣りで確保する必要があります。

活き餌のつけ方

尾や背中に針を通して使用します。

step

3サバ

泳がせ釣りの餌として、サバも使うことができます。

サバは体が丈夫で、泳ぎも力強いため、大きなブリを狙う際に効果的です。

サビキ釣りで調達し、大物狙いの際に使うといいでしょう。

アジやイワシに比べ、泳ぐスピードが早く、食いつきはイマイチなので、ダメな時には違う活き餌に変える判断をすることも重要です。

またエサ屋には売っていないので、サビキ釣りで用意が必須です。

活き餌のつけ方

背中や鼻に針を通して使用します。

step

4その他

その他にも、キビナゴや、シロギスなどもブリの泳がせ釣りの餌として効果的。

ウルメイワシも普通のイワシよりも脂が多いので、ブリの好む餌として有効ですよ。

ブリの泳がせ釣りに適した時期と時間帯とは?

ブリの泳がせ釣りに使う活き餌についてご紹介しました。

ここからは、ブリを狙った泳がせ釣りを行うのに適した時期や、時間帯などについてみていきましょう。

ブリのハイシーズン

一般的には、冬場は魚の活性の低くなりますが、ブリは脂の乗った秋から冬がハイシーズンです。

季節ごとのブリの活性についてみていきましょう。

step

1春(3月〜5月)

春は産卵期に向けて、ブリが活発に動き始める時期。

脂の乗り具合は秋冬ほどではないものの、活性が高く、釣りやすいです。

春先は、浅場から徐々に深場へ移動するブリを狙うことが効果的ですよ。

沿岸や沖合いのポイントを狙うといいでしょう。

step

2夏(6月〜8月)

夏はブリの活性がやや低下する時期で、他の季節に比べ、釣果をあげにくいです。

夏の時期にブリを狙うなら、朝夕の涼しい時間帯に行うといいでしょう。

深場にいることが多いため、そのポイントを重点的に攻めるようにしましょう。

step

3秋(9月〜11月)

秋はブリが沿岸に寄ってくる時期。

餌を豊富に食べるため、活発に動き回っています。

この時期は海水温も安定していて、ブリの食欲が増しているため、釣りやすいです。

沿岸や磯、港などの周辺を狙うのがおすすめ。

群れをなして移動するため、ポイントを見極めることで釣果をあげやすくなりますよ。

step

4冬(12月〜2月)

冬になると、「寒ブリ」と呼ばれる脂の乗ったブリが釣れます。

秋同様、ブリの活性が高くなっているため、釣果があげやすい時期です。

特に日本海側や太平洋側の北部では、寒ブリが非常に美味しいので、このエリアで行うのがおすすめ。

この時期はブリの体力が増しているので、釣り応えも抜群ですよ。

冬場はブリが深場に移動するため、船からの釣りが有利になるでしょう。

ブリの泳がせ釣りのハイシーズンは特に秋から冬にかけてですが、春も比較的釣りやすい時期としておすすめです。

季節ごとにブリの動きや餌の選び方が変わるため、季節に応じた戦略を立てるといいでしょう。

時間帯

泳がせ釣りを行いたい時間帯についてもみていきましょう。

泳がせ釣りでブリを狙う際には、

- 朝・夕のまずめ刻

- 満潮や干潮の時間帯

- 夜間

これらが釣果のあげやすい時間帯です。

ブリに限らず、どんな魚も朝・夕のまずめ刻は釣果のあげやすい時間ですよね。

また潮の流れが強まる満潮や干潮の時間帯にも、ブリが餌を追い求めて移動します。

そのため潮の流れの強い時間帯も釣果をあげやすくなります。

そのほか、ブリは夜間でも活動する魚なので、明るい月夜や街灯がある場所では、泳がせ釣りでの釣果をあげることができるでしょう。

釣り人

潮の流れや餌の回遊状況によって、ブリの活性は異なってきますので、潮見表や潮流予測などを調べて、釣りを行うといいでしょう。

ブリの泳がせ釣りのやり方

ブリの泳がせ釣りは、大ものをターゲットにするときに効果的な釣り方です。

今回は初心者でも行いやすい堤防でのブリの泳がせ釣りのやり方についてご紹介いたします。

堤防でブリの泳がせ釣りにおすすめな場所とは?

ブリは沖での船釣りのほかに、外洋に面した潮通しの良い堤防、磯場、港回りなどで釣ることができます。

地域によっては、河口部分や河川にまで入ってくることも。

ブリが釣れる堤防の特徴

- 潮通しの良さ。

- 餌となる小魚の回遊がある。

- ブリが回遊している実績がある。

これらがブリを狙う際におさえておきたい場所選びのポイントです。

釣り人

釣り場を選ぶ際には、過去のデータや最近の釣果を良く確認しておきましょう。

ブリが釣れたという実績のあるポイントを選ぶことが重要です。

堤防のブリ泳がせ釣りのタックル

堤防でブリの泳がせ釣りをする際の仕掛けについてみていきましょう。

タックル

- 竿:磯竿4~5号 5m前後

- リール:スピニングリール5000~6000番

- 道糸:4~10号前後

このようなタックルを使用します。

ブリは強い引きが特徴の魚のため、それに耐えられる竿を選ぶことは重要です。

step

1竿

堤防でのブリ泳がせの竿は、4~5号程度の磯竿がおすすめ。

長さは5m前後で、フィールドやポイントによって使い分けるといいでしょう。

餌の動きを妨げず、反応をとらえやすい感度が高いものを選ぶことが重要です。

遠投をする場合は、遠投性能が高いものがおすすめですね。

おすすめ竿

ダイワ 磯竿 メガディス HR/遠投 (2021モデル)

こちらはダイワの磯竿、メガティスです。

大物が掛かった際、曲がりが一気に手元まで入って曲がり切ったように見えますが、 不意の反撃に遭っても追従し、獲物の行く手をじわじわと封じて逃さない一品。

またガイドは0形状になっており、糸がらみしにくいよう設計されています。

強風などの際にもトラブルがおきにくいですよ。

大物とのファイトにもってこいの竿だと私は感じています。

step

2リール

ブリの泳がせ釣りに使うリールは、スピニング、両軸リールどちらでもOK。

- 高い剛性と耐久性

- 太めのラインを巻き取れるようなラインキャパシティ

- 急な引きに対応できるようなドラグ性能

これらを兼ね備えたリールを選ぶといいでしょう。

初心者の場合には、スピニングリールがおすすめ。

スピニングリールは、5000~6000番クラスを選ぶといいでしょう。

またリールを選ぶ際には、なめらかな滑り出しであることや、長時間のやり取りにも耐えられる耐久性のあるドラグを搭載したリールであることも重要です。

おすすめリール

ダイワ スピニングリール 17 クロスキャスト (2017モデル)

こちらはダイワのスピニングリールです。

エアローターを搭載し、特異な形状の最適リム構造で負荷を分散させ、従来と同等の強度をもちながらも軽量なリールです。

ローターバランスもよく、スムーズな回転が持ち味。

ブリの泳がせ釣りの仕掛け

ブリの泳がせ釣りをする際の仕掛けについてもみていきましょう。

ブリの泳がせ釣りに使う仕掛けの種類は3種類です。

仕掛けの種類

- 胴付き仕掛け

- エレベーター仕掛け

- ウキ仕掛け

この3種類の中から選んで仕掛けを使います。

これらをくわしくみていきましょう。

step

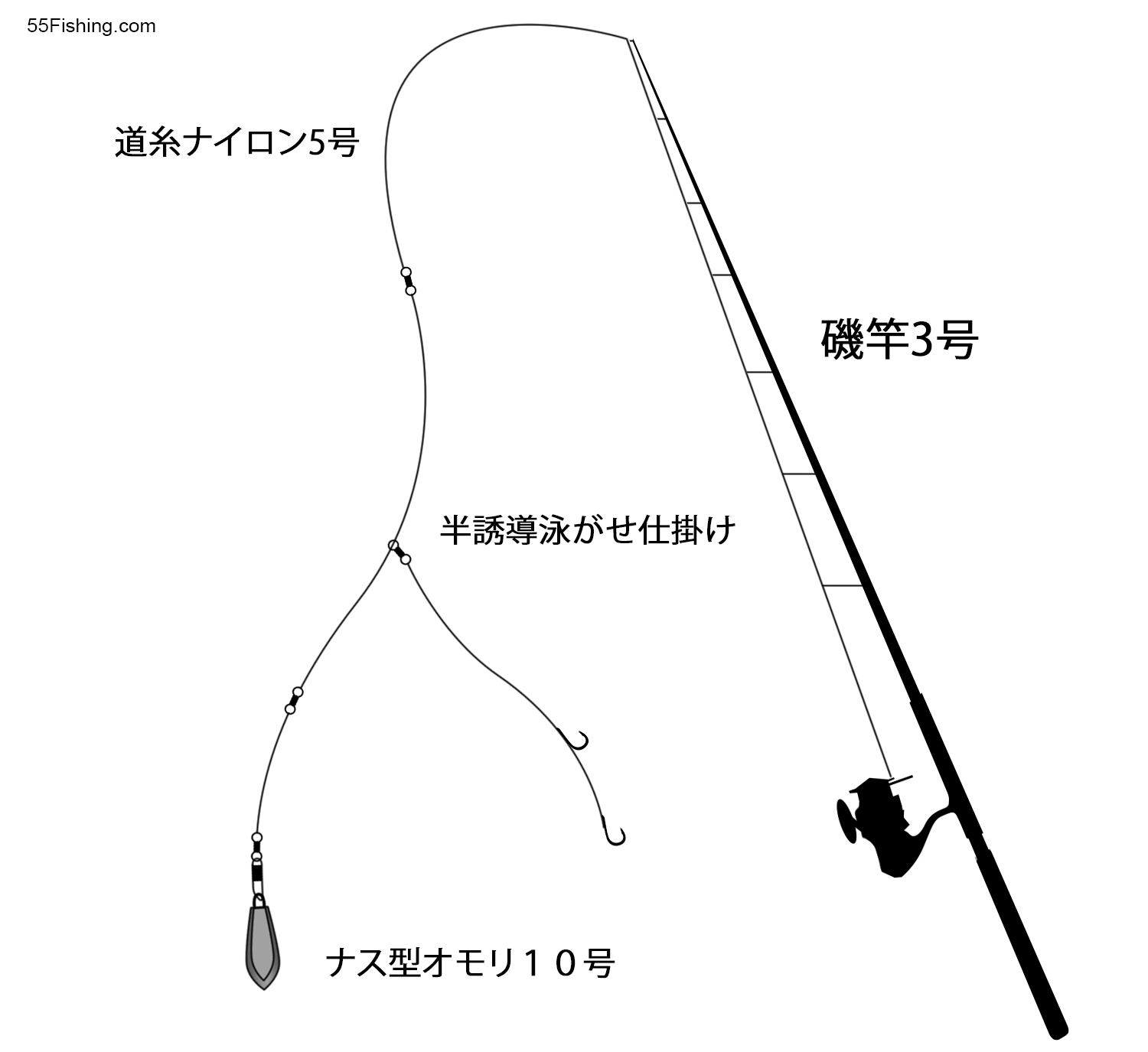

1胴突仕掛け(ぶっこみ釣り・ズボ釣り)

画像引用:55FISHING

胴突き仕掛けについてみていきましょう。

親子サルカンとオモリを用いた胴突タイプの仕掛けは、堤防だけでなく、船でブリを狙う際にもよく使われています。

胴突仕掛け

- 道糸(ナイロン4〜6号、またはPEライン3〜4号)

- スナップサルカン

- フロロカーボンハリス(6〜10号を1m程度)

- 親子サルカン、三又サルカン

- 捨て糸(3〜4号を50cm程度)

- オモリ(10〜20号)

- 針(伊勢尼10~12号、ヒラマサ針10号前後)

胴突仕掛けは、重いオモリを底に投入するので、流されにくいのが特徴。

混雑している釣り場や、ピンポイントを狙いたい状況に適している仕掛けですね。

おすすめ胴突仕掛け

ハヤブサ ちょいマジ堤防 青物胴突セット HA188 堤防仕掛

こちらはハヤブサの青物胴突仕掛けです。

堤防での泳がせ釣りを想定して作られた一品。

トラブルが少なく、エサの踊りもよくアピールに優れた40㎝のショートハリス仕様になっているのが特徴です。

step

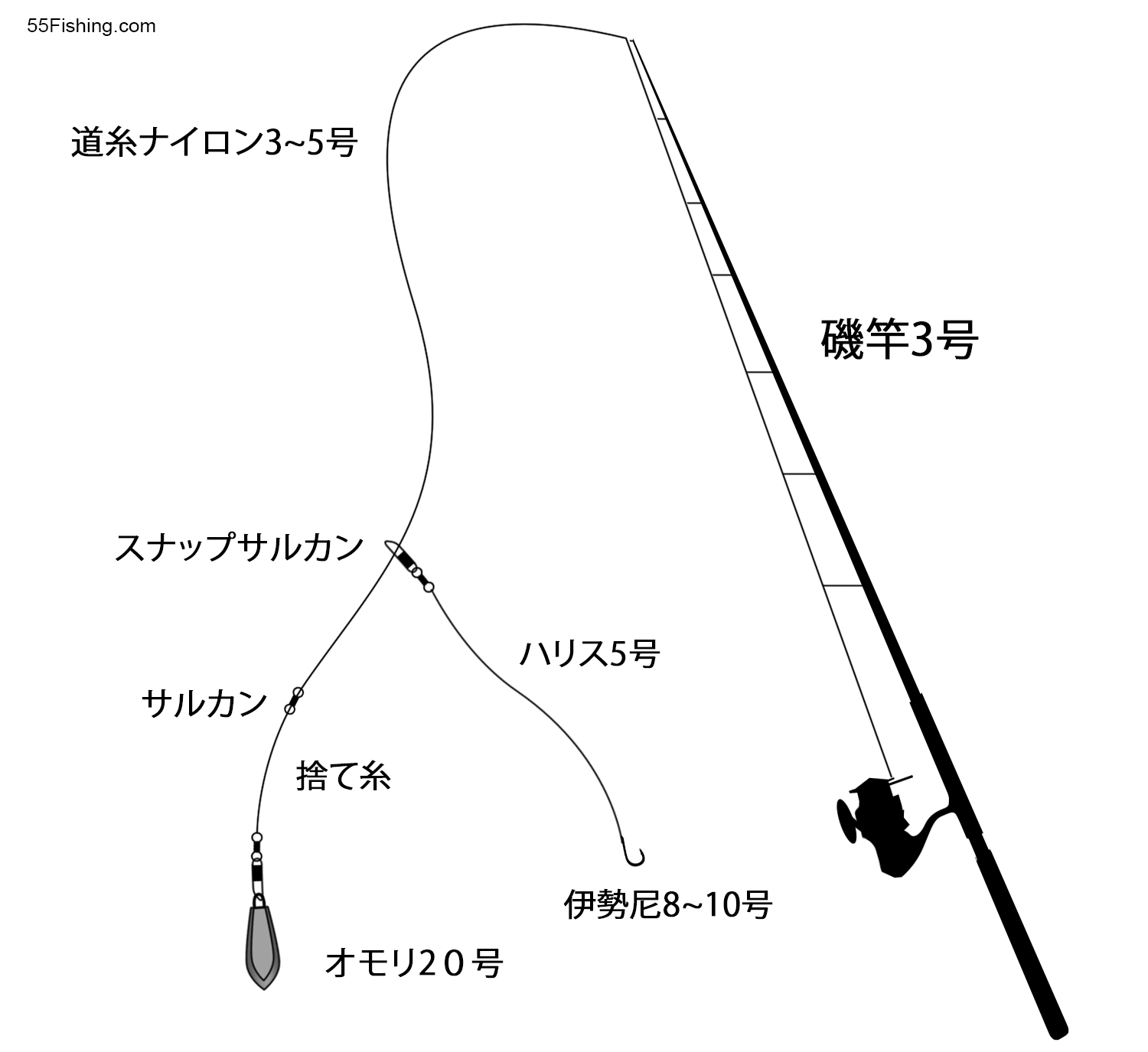

2エレベーター仕掛け

画像引用:55FISHING

エレベーター仕掛けは、胴突仕掛けと似ていますが、スナップサルカンをつけ、ハリス部分が遊動式になっていて自由度が高いのが特徴です。

また広い棚(水深)を探ることができるのもいいところ。

そんなエレベーター仕掛けについてみていきましょう。

エレベーター仕掛け

- 道糸(ナイロン4~6号、PEライン3~4号)

- フロロカーボンハリス6~10号を50㎝~1m)

- スナップサルカン

- シモリ玉

- 捨て糸(3~4号を50㎝)

- オモリ(10~20号)

- 針(伊勢尼12号程度、ヒラマサ針10号前後)

このようなものを使用します。

エレベーター仕掛けでは、オモリを投入後に餌を入れます。

そのため仕掛けを投入する際に、活き餌へのダメージを与えにくくなりますよ。

また胴突仕掛けよりも、活き餌が自由に泳ぐことができるのもメリットと言えるでしょう。

おすすめ仕掛け

FIVE STAR エスカレーター式堤防のませ仕掛け お泳がせ仕掛け 青物

こちらはファイブスターのエスカレーター式仕掛けです。

堤防での青物狙い用に設計されているため、ブリを狙うのに最適な一品。

道糸から分岐した糸には、鉛が一体化されており、ゆっくりと活き餌を沖に流し込むことができるのも特徴です。

step

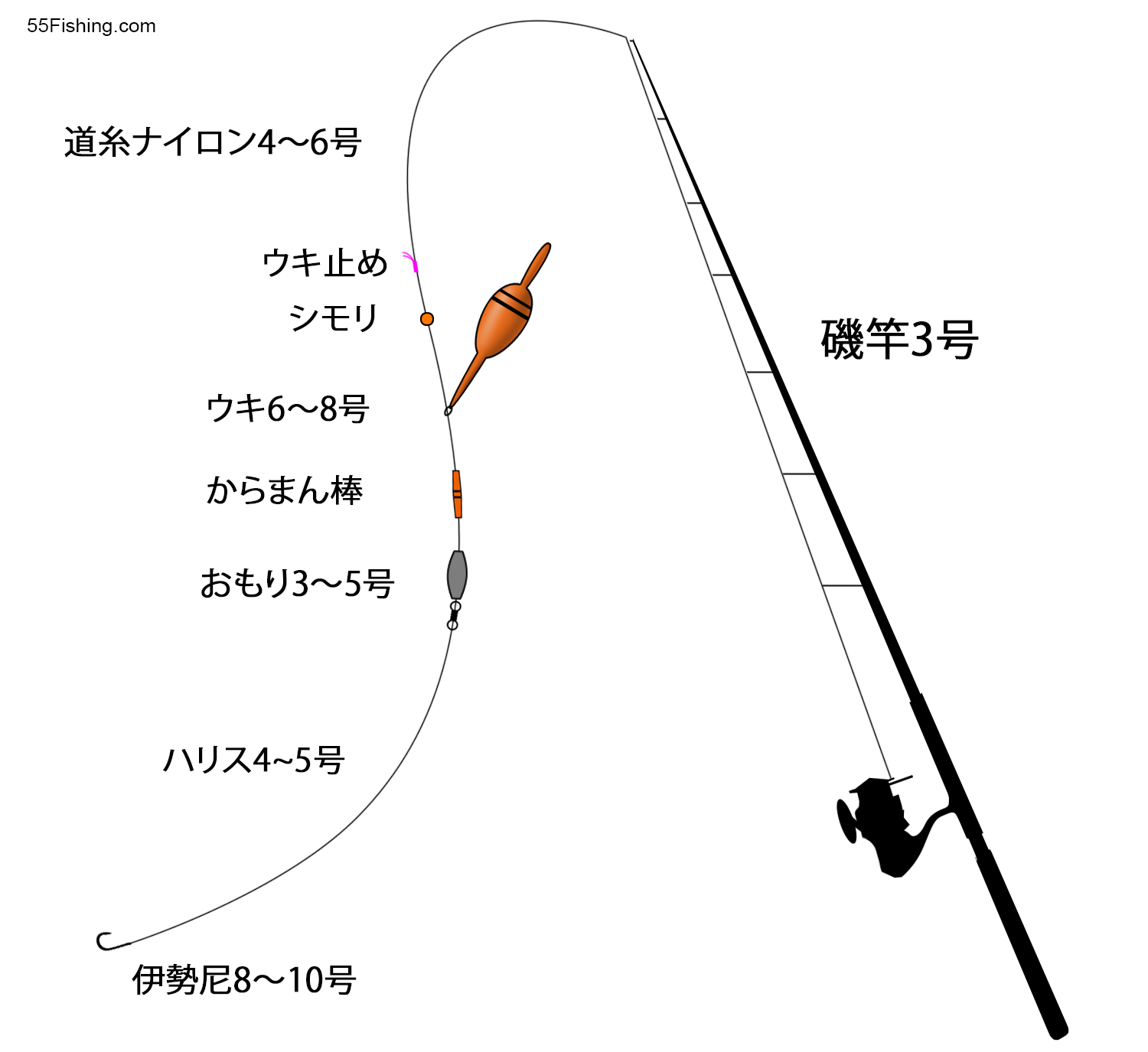

3ウキ釣り仕掛け

画像引用:55FISHING

ウキ釣りの仕掛けについてみていきましょう。

この仕掛けは活き餌が泳ぎ回るのに合わせてウキが流れるため、広い範囲を探ることができるのが特徴。

胴突仕掛けやエレベーター仕掛けよりもオモリが軽いので、ウキ釣りの仕掛けは、中層を狙う際におすすめです。

ウキ釣り仕掛け

- 道糸(ナイロン 4~6号)

- ウキどめ糸

- シモリ玉

- ウキ(3~5号)

- からまん棒

- ガン玉、または中通しオモリ(1~3号)

- ハリス(フロロカーボン 6~10号を1~2m程度)

- 針(伊勢尼12号程度、ヒラマサ針10号前後)

餌が引っ張って沈まないような浮力が高いウキを使うのがポイント。

ブリの泳がせ釣りに限らず、青物におすすめの仕掛けですね。

おすすめウキ仕掛け

がまかつ 遠投泳ガセノマセパーフェクト HO201 9-5.

こちらはがまかつのウキ釣り仕掛けです。

竿にセットしたこの仕掛けに活き餌をつけるだけで、泳がせ釣りを開始できる一品。

自作仕掛けを作る際のお手本としても、私は活用しています。

餌への負担がかかりにくい仕掛けとは?

ブリをターゲットにした泳がせ釣りの仕掛けは、3種類あるとお伝えしました。

エリアによって使い分けることも重要ですが、それぞれの仕掛けは活き餌への負担度合も異なります。

餌への負担のかかりやすい仕掛けと、かかりにくい仕掛けについてもおさえておきましょう。

餌への負担がかかるとき

- オモリやウキを引っ張る仕掛け

- 投げ直し

このような場合に、活き餌に負担がかかり、弱りやすいです。

釣り人

オモリやウキを引っ張る、胴突仕掛けやウキ仕掛けの場合、どうしても活き餌に負担がかかってしまうため、疲れて弱りやすくなってしまいます。

活き餌の自由度が高いほど、餌への負担はかかりにくくなるため、

エレベーター<ウキ<胴突

の順に負担がかかりにくいです。

餌の負担度合で考えると、エレベーター仕掛けが優れていますね。

ただしどんなに負担がかかりにくい仕掛けであっても、投げ直しが多ければ、餌への負担が大きくなり、弱りやすくなります。

30分に一度程度は活き餌の状態を確認し、弱っていたら替えるようにしましょう。

餌への針のかけ方

針のかけ方次第でも、活き餌の負担は変わってきます。

針を深く刺すと動脈を貫通し、流血が多く弱りやすくなりますので、注意しましょう。

負担の少ない針のかけ方は、背掛けと呼ばれる方法です。

背びれ前のあたりに掛けるといいでしょう。

また針は小さい方が負担は少なくなりますが、その分ターゲットのブリはかかりにくくなります。

釣果をあげるために、活き餌は十分に用意しておくことも重要です。

初心者必見!ブリの泳がせ釣りで釣果をあげるための完全攻略ガイド:まとめ

今回はブリの泳がせ釣りのやり方についてご紹介しました。

出世魚であるブリは、1.5mを超えることもある大型魚で、引きの強さが魅力です。

そんな大物であるブリも、泳がせ釣りでは釣果をあげやすいです。

今回ご紹介した仕掛けや活き餌を参考にして、ブリを釣り上げてみてはいかがでしょうか。