このような疑問にお答えします。

深海に潜む幻のサメ「ラブカ」。

別名「生きた化石」と呼ばれるラブカは、8000万年前からほとんど姿を変えていないとされる魚です。

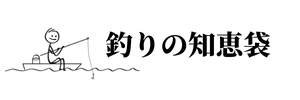

細長いウナギのような体とフリル状のエラを持つその姿は、一度見ると忘れられないほど異様で神秘的。

しかし、ラブカは普段は水深200〜1000mの深海に潜んでいるため、一般の人が目にすることはほとんどなく、捕獲されるとニュースになることも。

今回は、「ラブカとはどんな魚なのか?」「どこで見ることができるのか?」「なぜ珍しいのか?」などについて深堀したいと思います。

また人間に危害を加えることはあるのかにも追及していきます。

生きた化石「ラブカ」について理解を深め、深海の神秘を覗いてみましょう。

目次

幻の魚ラブカとは ?

深海に住むラブカは、サメの仲間に分類される深海魚です。

その希少性から、「幻の深海魚」や「生きた化石」とも呼ばれています。

ラブカとは、どんなサメなのかについてみていきましょう。

ラブカとは

ラブカの基本情報についておさえておきましょう。

ラブカの基本情報

- 学名:Chlamydoselachus anguineus

- 英語名:Frilled Shark(フリルド・シャーク)

- 分類:軟骨魚類(サメ類)

- 体長:最大で約2m

- 体型:細長く、ウナギのような姿

- エラ:6対あり、フリルのように見える → 名前の由来

- 歯:300本以上の小さく鋭い歯が並ぶ

- 生息域:水深200〜1000mの深海(駿河湾・相模湾など日本近海でも確認)

このような特徴をもつサメです。

ラブカ(学名:Chlamydoselachus anguineus、英語名:Frilled Shark)は、サメ目ラブカ科に属する深海魚で、その姿や生態がとても珍しいサメですね。

学術的には、「ラブカ科に属する唯一の現生種」。

分類学的にも、非常に珍しい存在の魚ですね。

釣り人

英語名の「Frilled Shark」の由来は、6対のエラがフリル状に並んでいるためと言われています。

普段はなぜ見られないのか

ラブカは通常、深海(水深200〜1000m)に生息しているため、人間が直接目にすることはほとんどありません。

浅瀬に上がってくるのは、

- 水温の変化

- 体力を消耗した時

これらの場合などに限られています。

目撃や捕獲は稀であるため、学術的にも「幻の深海魚」と呼ばれています。

おすすめ図鑑

小学館の図鑑NEO 深海生物 DVDつき (小学館の図鑑・NEO 26)

こちらは小学館の図鑑NEOシリーズの深海生物についての図鑑です。

ラブカをはじめとした深海魚について、子供から大人まで知ることができますよ。

ラブカの特徴

ラブカはサメの仲間ですが、一般的なサメとは姿が大きく異なります。

ここではラブカの特徴についてみていきましょう。

ラブカの外見上の特徴

最初にラブカの外見についておさえておきましょう。

step

1ラブカの体型

ラブカの全長は 、1.5〜2m前後。

体は細長く、ウナギやヘビを思わせる流線型。

step

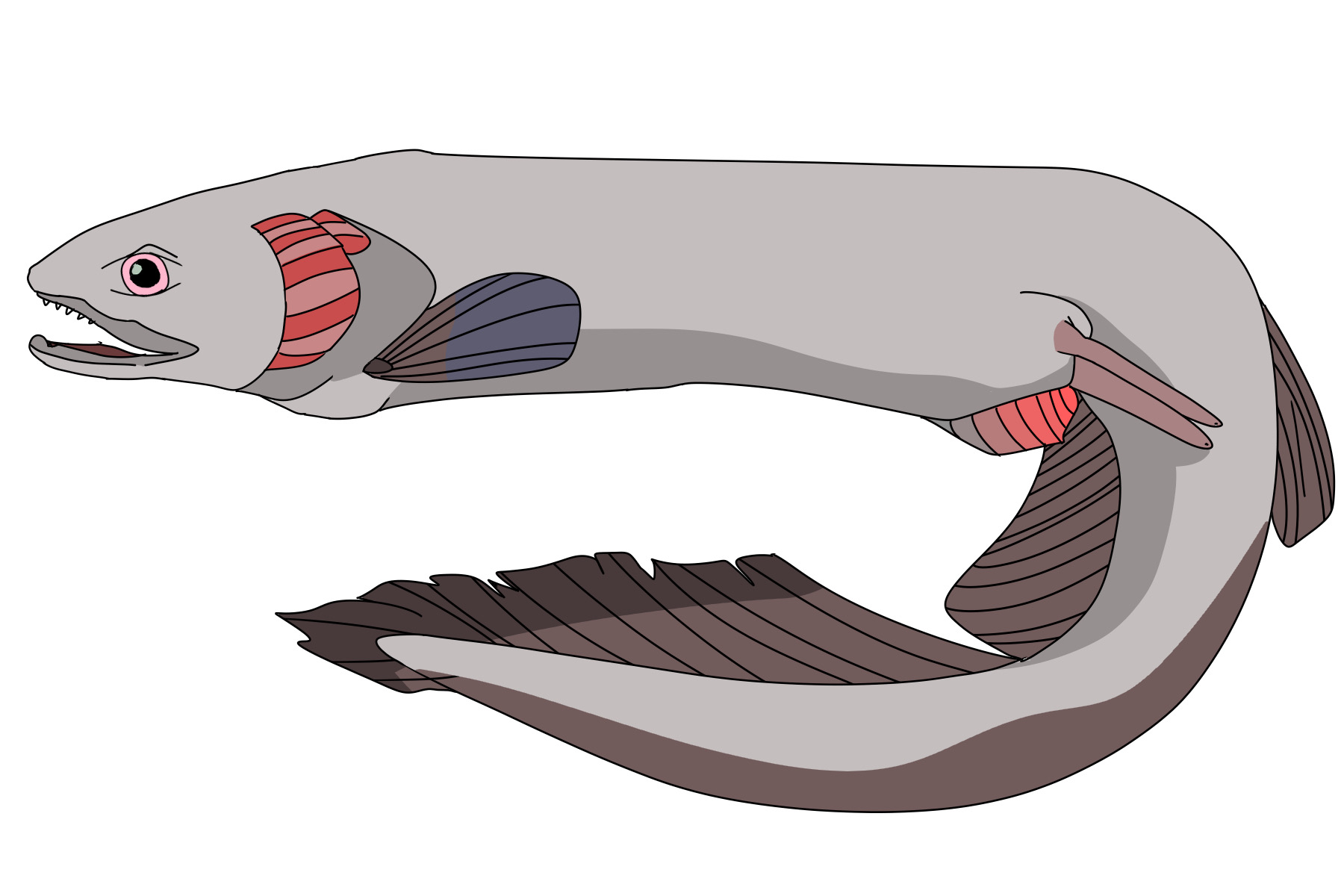

2ラブカの頭部と口

ラブカの頭部は丸みを帯び、目は大きめ。

深海適応のため、目が大きめだと言われています。

またラブカの頭部の大きな特徴は、口です。

顔の先端まで裂けているような、大きな口を持っています。

その大きな口には、約300本以上の細かく鋭い歯が並び、捕まえた獲物を逃がしません。

step

3ラブカのエラ

ラブカのエラは 6対あり、縁がフリル状に波打っているような形状をしています。

通常のサメはのエラは、5対であることから、この点もラブカの大きな特徴の一つ。

この「フリル状のエラ」が、英名 Frilled Shark(フリルドシャーク)、日本語名「ラブカ(羅鱶)」の由来となっています。

step

4体表と色

ラブカの体色は 濃い茶褐色〜灰色で、光沢のないマットな質感。

鱗は細かく、ザラザラしたサメ肌。

深海の暗闇に溶け込む保護色になっています。

step

5ヒレの形

ラブカの背ビレは体の後方に1つしかないことも、特徴の一つとしてあげることができるでしょう。

そのため、一般的なサメのようにラブカの背びれは目立ちません。

ラブカのヒレ

- 全体的にヒレは退化的。

- 素早い泳ぎには向いていない。

これらの点がラブカのヒレの大きな特徴ですね。

尾ビレも小さく、推進力よりも「ゆっくりとした遊泳」に適しています。

そのため、しばしば「ウナギサメ」と誤解されることもあります。

ラブカの寿命

まだ研究が進んでおらず寿命は正確には不明です。しかしながら深海魚の中には数十年生きる種類も多く、ラブカも長寿の可能性が高いと考えられています。

ラブカの食性

ラブカの食性についてもみていきましょう。

ラブカは深海に棲む、肉食性のサメです。

ラブカの主な餌

- イカ類(特に重要な餌)

- 深海魚(サバ科やタラ科の小魚)

- 甲殻類 など

このようなものが、ラブカの主な餌となっています。

ラブカの捕食方法

ラブカはウナギのように体をくねらせて、獲物に飛びかかって捕食しています。

特にイカを飲み込むときに、歯が「かえし」の役割を果たし、逃げられない仕組みになっているんですよ。

なぜ「生きた化石」と呼ばれるのか?

ラブカとはどんなサメなのかについてここまではご紹介しました。

ラブカはしばしば「生きた化石」と呼ばれます。

その理由について、ここではみていきましょう。

「生きた化石」と呼ばれる理由

ラブカは、白亜紀(恐竜時代)からほとんど進化していないとされています。

化石の記録と現生種の姿がほぼ一致。

約8000万年前から、ほとんど姿を変えていないのです。

そのため「生きた化石」の代表格とされています。

サメ類の中でも、最も原始的な特徴を残している魚なのです。

他のサメと比べた進化の違い

ラブカは古代から姿を変えていないのが特徴ですよね。

他のサメとの違いについてもみていきましょう。

進化の違い

| ラブカ | 現代のサメ | |

| 体型 | 原始的な姿。 | 進化して流線型。 |

| 遊泳力 | 遊泳力が弱く、泳ぐのが遅い。 | 遊泳力が強く、泳ぐのが速い。 |

| 捕食スタイル | 待ち伏せ型。

ウナギのように体をくねらせ、頭を前に突き出すようにして獲物に噛みつく。 |

待ち伏せ型に特化。 |

このような違いがあります。

ラブカは深海で漂いながら、近づいてきた獲物を一瞬の噛みつきで捕える、「待ち伏せ型ハンター」の可能性が高いとされています。

このほか細長い体を使って「ウナギのように獲物に巻きつき、逃げられないようにする」という説もありますよ。

捕食方法も 原始的なサメのスタイルを色濃く残していると考えられています。

高速で泳ぎ回る現代のサメとは異なり、深海で効率よく獲物を捕らえる戦略を持っているのです。

ラブカはどこに生息している?日本で見られる場所も紹介

古代から姿を変えていない「ラブカ」。

なかなか見ることのできないサメですが、ラブカはどこに生息しているのかについて、ここからはみていきましょう。

ラブカの主な生息域

ラブカは世界中に生息しているサメです。

目撃や捕獲例などから、以下の場所で生息していると考えられています。

生息域

- 大西洋:ノルウェー沖、イギリス周辺、アフリカ西岸。

- 太平洋:日本、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ周辺。

- インド洋:南アフリカ沖 など。

このようにラブカは、世界の温帯〜熱帯域の深海に広く分布しています。

特定の地域だけではなく、世界中の深海に点在して生息しているのが特徴ですね。

釣り人

生息する水域は、水深200〜1000m の深海。それより浅い場所で見つかるのは、体調不良や環境変化によるものとされています。

日本での生息地

実は日本近海は、ラブカの代表的な生息域のひとつとされています。

特に以下の海域で、目撃、捕獲の報告があります。

日本での生息地

- 駿河湾(静岡県)

- 相模湾(神奈川県〜静岡県)

- 和歌山県沖(串本など)

- 三陸沖・土佐湾

特に駿河湾・相模湾は「ラブカが出る場所」として有名。

これらの場所は、深海が陸に近いため、ラブカが偶然目撃されたり、捕獲されることも多いです。

捕獲されたラブカは、標本や研究に使われていますよ。

ラブカは危険な魚なのか?

ラブカの生息場所について見てみると、世界的にも日本は目撃や捕獲例が多い地域であることがわかります。

このような心配をされる方もいるでしょう。

ここからはラブカの性格と、人への影響についてみていきましょう。

ラブカの性格とは?

ラブカの性格についておさえておきましょう。

ラブカの性格

- 基本的にはおとなしい。

- 深海ならではの慎重さ。

- 神経質。

このような性格のサメであると考えられています。

ラブカは 深海性のサメ で、遊泳力も強くないため、積極的に獲物を追い回すタイプではありません。

また深海はエサが豊富ではない環境なので、ラブカは無駄に動き回ることをせず、慎重に、効率的に獲物を狙う性質を持ちます。

どちらかというと、ラブカは「待ち伏せ型」の捕食者。

エサが近くに来たときに、一気に噛みつくスタイルのサメです。

攻撃してくる可能性はあるのか

ラブカは人を襲うことはほぼありません。

歯は鋭く、噛まれると危険ですが、深海で暮らしているため人間を襲う可能性はほぼゼロ。

人間が遭遇する機会は極めて稀であり、むしろ人間が捕獲や採集を通して「ラブカを脅かす立場」にあります。

一言メモ

過去には、捕獲したラブカを試食した記録があります。

残念ながら「ラブカ」は食用に適しておらず、「脂が強く、アンモニア臭がある」「美味しいとは言い難い」と言われています。

また一般的に深海魚は水銀や重金属を体内に溜めやすいとされており、食用には不向きなため今後も流通することはないでしょう。

ラブカをみるには?水族館で展示される可能性

ここまでラブカについてご紹介しましたが、実際に日本でラブカを見ることができるかも気になりますよね。

ここからは日本でラブカを見るには、どこへ行けばいいのかについてみていきましょう。

水族館で展示はできるのか?

実はラブカは捕獲された後、日本の水族館で展示されたことがあります。

2007年に静岡県沼津市で捕獲されたラブカは「生きたまま」沼津港深海水族館に運ばれ、短期間展示されました。

しかし数日で死亡してしまい、長期展示は難しいとされています。

ラブカに限らず深海魚は、水圧や水温の変化に弱いため、通常の水槽環境ではすぐに衰弱してしまうのです。

そのためラブカなど深海魚は、現代の技術では長期飼育・展示は難しく、生きているラブカをみるのはかなり稀なケースといえるでしょう。

ラブカの標本が見られる施設(日本国内)

生きたラブカを見ることはかなり困難ですが、日本国内で、ラブカの標本を見ることができます。

標本を見ることのできる施設

- 東海大学海洋科学博物館(静岡県静岡市)

- 新江ノ島水族館(神奈川県藤沢市)

これらの施設で液浸標本の展示があります。

特に東海大学海洋科学博物館では、ラブカの成体と稚魚の液浸標本を展示しています。

ラブカの研究が進められ、発育過程なども研究結果も展示。

ラブカについて詳しく知りたい方におすすめです。

ラブカの研究と保護

ラブカは深海に生息するため捕獲は困難。

乱獲の心配は少ないですが、研究のために捕獲される個体は慎重に扱う必要があります。

ラブカは「原始的なサメ」の代表格として進化学的に重要な存在であり、研究者にとって「古代魚の生態を知る手がかり」となります。

DNA解析や生態研究が進めば、ラブカを通じて「古代サメの進化」や「深海生物の適応戦略」が解明される可能性があるため、今後期待されています。

生きた化石「ラブカ」!幻の深海魚の正体と生態の秘密に迫る!:まとめ

今回は生きた化石とよばれるサメ「ラブカ」についてご紹介しました。

ラブカは深海に生息しているため、めったに見ることのできないサメで、人間に危害を加えることはありません。

食用にも適していないとされるラブカですが、古代から姿を変えていない希少な存在です。

研究が進むことで、進化の過程などが今後解明される可能性を秘めています。

ラブカについて知って、深海の神秘に迫ってみてはみてはいかがでしょうか。